子どもにとって遊びは単なる楽しみの時間ではありません。実は、遊びこそが子どもの心と体、そして知性を育む最も重要な学習の場なのです。

現代の子育てにおいて、多くの保護者や教育者が「どのような遊びが子どもの成長に良いのか」「年齢に応じてどんな遊びを取り入れればよいのか」といった疑問を抱えています。

特に、デジタル機器が身近になった今、従来の遊び方と新しい遊び方のバランスをどう取るかは重要な課題となっています。

本記事では、心理学や脳科学の研究に基づいて、幼児教育における遊びの本質的な意味を解き明かし、年齢や発達段階に応じた具体的な遊び方をご紹介します。

また、家庭で簡単に実践できる教育的な遊びから、現代ならではの課題への対処法まで、幅広くカバーしています。

子どもの可能性を最大限に引き出すための「遊び」について、一緒に深く理解していきましょう!

幼児教育における遊びの価値とは?心理学で読み解くその効果

「遊び=自由時間」と考えられがちですが、幼児教育においては学びと遊びが密接に結びついています。

「遊び=自由時間」と考えられがちですが、幼児教育においては学びと遊びが密接に結びついています。

心理学では、遊びを通して非認知能力(意欲・自己制御・共感力など)が育まれることが明らかになっています。

遊びは単なる気晴らしではなく、子どもが主体的に関わり、思考や感情を豊かにしていく大切な学びのプロセスなのです。

脳と心を育てる「遊びの力」

子どもの脳は生まれてから急速に発達し、特に0歳から6歳までの期間に神経細胞同士のつながり(シナプス)が爆発的に増加します。

遊びの最中、脳内では複数の領域が同時に活性化されます。前頭前野では計画性や問題解決力が、側頭葉では言語処理が、頭頂葉では空間認識が、それぞれ強化されているのです。

特に自由度の高い遊び(フリープレイ)では、創造性を司る脳領域のネットワークが活発になり、柔軟な思考力の基盤が築かれます。

また、遊びは子どもの情緒発達にも重要な役割を果たします。楽しい体験によって分泌されるドーパミンは学習意欲を高め、記憶の定着を促進します。

一方で、遊びの中で経験する小さな失敗や挫折は、ストレス耐性を育み、レジリエンス(回復力)を身につける機会となります。

これは、遊びを通じて培われた「自分で考え、試行錯誤する力」が、様々な場面で発揮されるためと考えられています。

非認知能力・社会性・創造性を育む仕組み

遊びは子どもの認知能力を多角的に刺激します。積み木遊びでは空間認識力と数学的概念の基礎が、パズル遊びでは論理的思考力と集中力が、ごっこ遊びでは言語能力と想像力がそれぞれ育まれます。

特に注目すべきは、遊びが「実行機能」と呼ばれる高次の認知能力を発達させることです。

実行機能とは、注意をコントロールし、記憶を操作し、柔軟に思考を切り替える能力のことで、学習や社会生活の基盤となります。

社会性の発達においても、遊びは欠かせない要素です。他の子どもとの遊びを通じて、順番を待つ、ルールを守る、相手の気持ちを理解するといった社会的スキルが自然に身につきます。

特に役割遊びでは、相手の立場に立って考える「心の理論」が発達し、共感力や協調性が育まれます。

創造性の面では、遊びが子どもの拡散的思考を促進することが知られています。

決まった答えのない遊びの中で、子どもは様々な可能性を探索し、独創的なアイデアを生み出す力を養います。

フィンランドの教育研究では、自由な遊び時間が多い子どもほど創造的な問題解決能力が高いことが報告されています。

遊びと学習の違いと共通点|“楽しさ”が学びを深める

遊びと学習は対立するものではなく、実は密接に関連し合っています。

脳科学の観点から見ると、楽しいと感じている時の脳の状態は、最も効率的な学習が行われる状態と一致しています。

また、遊びには「試行錯誤の安全な環境」を提供する機能があります。失敗しても罰されることがない遊びの空間では、子どもは積極的にチャレンジし、様々な方法を試すことができます。

この過程で身につく「失敗を恐れずに挑戦する姿勢」は、将来の学習においても重要な資質となります。

さらに、遊びは抽象的な概念を具体的な体験として理解する機会を提供します。

数の概念は積み木やおはじきを使った遊びで、物理法則は砂場や水遊びで、言語の規則性はしりとりや歌遊びで、それぞれ体感的に学ぶことができるのです。

年齢・発達段階に合った遊びの選び方

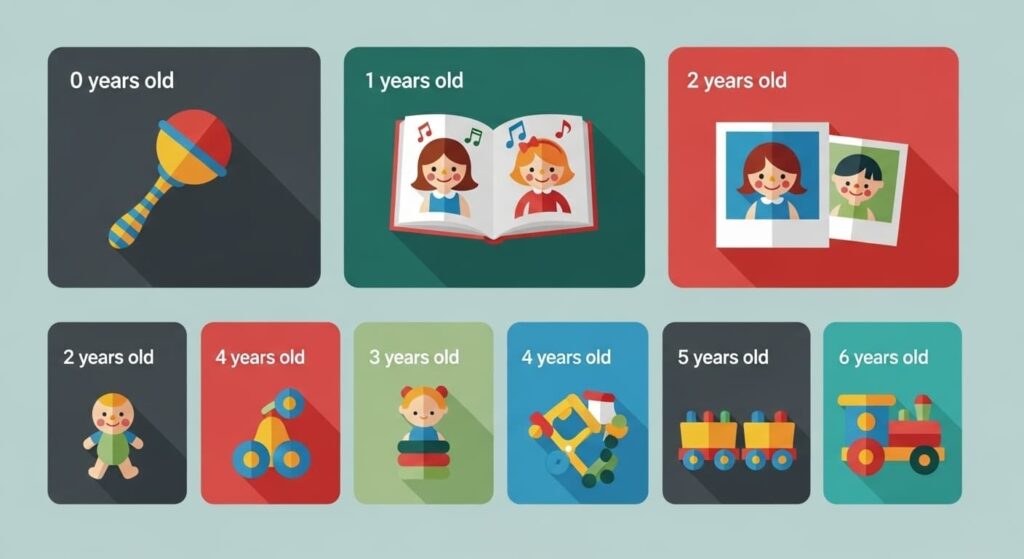

子どもの発達には段階があり、それぞれの時期に適した遊びを選ぶことが重要です。

子どもの発達には段階があり、それぞれの時期に適した遊びを選ぶことが重要です。

発達心理学者ジャン・ピアジェの理論に基づくと、子どもの認知発達は感覚運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期の4段階に分けられます。

ここでは、0歳から小学校入学前までの各段階において、どのような遊びが子どもの発達を最も効果的に促すのかを具体的にご紹介します。

年齢はあくまで目安であり、個々の子どもの発達ペースに合わせて調整することが大切です。

0〜1歳半:五感を刺激するスキンシップ遊び

この時期の子どもは感覚を通じて世界を理解しようとします。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感を刺激する遊びが発達を促進します。

視覚的な刺激としては、コントラストの強い黒白の絵本や、動くモビールが効果的です。

生後2〜3ヶ月頃からは、赤や黄色などの鮮やかな色彩にも反応するようになります。手作りのガラガラやマラカスは、音と動きの関係を理解させ、因果関係の概念の基礎を築きます。

触覚の発達には、異なる材質の布を使った遊びが有効です。

シルクのようなつるつるした感触、タオルのようなざらざらした感触、フェルトのような柔らかい感触を体験させることで、触覚の識別能力が向上します。

親子の触れ合い遊びでは、「いないいないばあ」が代表的です。この遊びは単純に見えますが、実は「対象の永続性」という重要な認知概念を育てています。

また、「だるまさん」や「いとまき」などの伝統的なわらべうたを取り入れることで、リズム感と言語感覚が同時に育まれます。

この時期は安全性に最大限の注意を払い、誤飲の危険がある小さなパーツのないおもちゃを選ぶことが重要です。

過度な刺激は避け、子どもの反応を見ながら適度な刺激を与えることが大切です。

1歳半〜3歳:言葉と体の成長を支える探求遊び

この時期は言語爆発期と呼ばれ、語彙が急速に増加します。同時に歩行が安定し、行動範囲が大きく広がる時期でもあります。

言語発達と運動発達の両方を促す遊びを取り入れることが効果的です。言語発達を促す遊びとしては、絵本の読み聞かせが基本となります。

単に読むだけでなく、「これは何かな?」「どんな色かな?」と質問を投げかけることで、言語理解と表現力を同時に伸ばすことができます。

また、簡単な手遊び歌は、言葉とリズム、動作を組み合わせることで、複合的な学習効果をもたらします。

運動面では、大型積み木やトンネル遊具を使った遊びがおすすめです。これらの遊びは大筋運動を発達させるだけでなく、空間認識力や問題解決能力も育てます。

室内でできる簡単な障害物コースを作ることで、楽しみながら身体能力を向上させることができます。

模倣遊びも重要な要素です。大人の動作を真似することで、社会的スキルを学習します。

料理の真似事、掃除の真似事など、日常生活の動作を遊びに取り入れることで、生活習慣の基礎も同時に身につけることができます。

この時期の子どもは自我が芽生える時期でもあり、「イヤイヤ期」と呼ばれる反抗的な行動も見られます。

遊びを通じて選択権を与える(「赤いブロックと青いブロック、どちらで遊ぶ?」など)ことで、自立心を育てながら協調性も養うことができます。

3歳〜5歳:社会性と論理的思考を育てるごっこ遊びなど

この時期は仲間との遊びが本格化し、ルールのある遊びも理解できるようになります。同時に、論理的な思考の基礎も形成される重要な時期です。

集団遊びでは、鬼ごっこやかくれんぼなどの伝統的な遊びが効果的です。

これらの遊びにはシンプルながらも明確なルールがあり、ルールを守ることの大切さや、集団での行動様式を学ぶことができます。

また、役割を交代することで、様々な立場からの視点を理解する能力も育まれます。論理思考の発達には、パズルや積み木遊びが有効です。

特に、色や形、大きさによる分類遊びは、数学的概念の基礎となる集合の概念を育てます。

「大きい順に並べてみよう」「同じ色を集めてみよう」といった活動を通じて、比較や分類の思考が発達します。

ごっこ遊びもこの時期の特徴的な遊びです。お店屋さんごっこ、お医者さんごっこ、家族ごっこなど、様々な役割を演じることで、社会的な関係性や職業について学びます。

また、想像力と創造性も大きく発達します。科学的な好奇心を育てる遊びも取り入れましょう。

簡単な実験遊び(水に浮くもの・沈むもの、磁石につくもの・つかないものなど)は、観察力と論理的思考力を育てます。

自然観察も効果的で、季節の変化や生き物の成長を観察することで、科学的な見方・考え方の基礎が形成されます。

6歳〜:小学校入学に向けたルール性のある遊び

小学校入学を控えたこの時期は、より構造化された学習への橋渡しとなる遊びが重要になります。

しかし、「勉強」という意識を持たせるのではなく、あくまで楽しい遊びの延長として学習要素を取り入れることが大切です。

文字や数への興味を育てる遊びとしては、しりとりや言葉探しゲームが効果的です。

「あ」から始まる言葉をいくつ見つけられるか、長い言葉を作ってみよう、などの遊びを通じて、文字への関心が自然に高まります。

また、カルタ遊びは文字の認識だけでなく、瞬発力や集中力も鍛えます。

数的概念の発達には、日常生活の中での数え遊びが有効です。階段を上るときに数を数える、お菓子を分ける時に平等に分ける、時計を見て時間を意識するなど、生活の中に数学的要素を自然に取り入れましょう。

ボードゲームも、数や順序、戦略的思考を育てる優れた教材です。

集中力と持続力を育てるためには、少し複雑なパズルや工作活動が適しています。完成まで時間のかかる作品に取り組むことで、最後までやり遂げる力が養われます。

また、友達と協力して一つの作品を完成させる活動は、協調性とコミュニケーション能力を同時に育てます。

学習習慣の基礎を作るためには、定期的な活動を取り入れることが重要です。

毎日同じ時間に絵本を読む、週に一度図書館に行く、などの習慣を遊びの要素を含めて続けることで、規則正しい学習リズムの基盤を作ることができます。

家庭でできる教育的な遊びアイデア集

家庭は子どもにとって最も身近で安心できる学習環境です。

家庭は子どもにとって最も身近で安心できる学習環境です。

特別な教具を購入しなくても、身の回りにあるものを工夫することで、十分に教育的な遊びを提供することができます。

ここでは、日常生活の中で手軽に取り入れられる遊びのアイデアをご紹介します。これらの遊びは、親子のコミュニケーションを深めるだけでなく、子どもの様々な能力を総合的に育てることができます。

大切なのは、完璧を求めるのではなく、親子で一緒に楽しむことです。

家にあるものでできる!手作り知育グッズ

家庭にある材料を使って、子どもの発達を促す知育玩具を手作りすることができます。手作りの玩具は、市販品にはない温かみがあり、作る過程も楽しい学習体験となります。

大きさを統一することで数の概念を、異なる色や模様をつけることで分類の概念を学ぶことができます。

ボーリングピンとしてペットボトルを使う場合は、中に少量の水や砂を入れることで適度な重さを調整できます。数を数える練習や、力加減を学ぶ機会にもなります。

子どもと一緒に設計を考え、装飾を施すことで、創造力と問題解決能力を同時に育てることができます。

また、完成した作品でごっこ遊びを楽しむことで、想像力もさらに広がります。

洗濯ばさみに数字や文字を書いておけば、数や文字の学習にも活用できます。色分けした洗濯ばさみを使えば、色の認識や分類の練習にもなります。

生活の中の遊び|料理や片付けを“学び”に変える方法

日常の家事を子どもの遊びに変えることで、実用的なスキルと学習を同時に進めることができます。子どもは大人の真似をしたがる傾向があるため、この特性を活かした学習は非常に効果的です。

また、レシピを見ながら順序立てて作業することで、論理的思考と集中力も育まれます。安全に配慮しながら、子どもの年齢に応じた作業を任せることが大切です。

靴下のペアを探す作業は、同じものを見つける認識能力を、洗濯物をたたむ作業は手先の器用さと几帳面さを育てます。

整理整頓は分類能力と空間認識力を、物の配置を考える作業は論理的思考を育てます。「10分で○○を片付けよう」といったゲーム要素を加えることで、時間の概念も身につけることができます。

また、他のお客さんとの接触を通じて社会性も学ぶことができます。子どもに簡単な買い物リストを持たせ、一緒に商品を探すことから始めてみましょう。

自然素材で育む創造力|石・葉っぱ・水の活用法

自然の中にある素材を使った遊びは、子どもの創造性と自然への関心を同時に育てることができます。

また、季節の変化を肌で感じることで、時間の概念や自然現象への理解も深まります。

手軽に始められる自然遊びの代表です。色とりどりの葉っぱを集めて分類したり、押し花を作ったりすることで、植物への興味が湧きます。

葉っぱの形をなぞって絵を描いたり、スタンプのように使ったりすることで、アート活動にも発展させることができます。

触覚の発達と創造力の向上に効果的です。砂場では単に山を作るだけでなく、水を加えて固さの変化を観察したり、型抜きを使って様々な形を作ったりすることで、物理的な性質を学ぶことができます。

集中力と手先の器用さを特に必要とする活動です。大きさや形の違いを観察したり、色や模様の美しさを鑑賞したりすることで、審美眼が育ちます。

石や貝殻を使った遊びも創造性を刺激します。石に絵を描いたり、貝殻を使ってアクセサリーを作ったりすることで、アート活動にも発展させることができます。

水遊びは科学的な学習の宝庫です。水の流れを観察したり、浮き沈みの実験をしたりすることで、物理法則を体験的に学ぶことができます。

ペットボトルに穴を開けて水の出方を観察したり、異なる容器を使って水の移し替えをしたりすることで、容量の概念も身につきます。

雨の日に役立つ!ストレス解消にもなる室内遊び

天候に左右されずに楽しめる室内遊びは、子どもの運動不足解消と精神的な満足感を同時に提供します。

限られたスペースでも工夫次第で、十分に体を動かし、心を豊かにする遊びを実現できます。

準備が簡単で多様な展開が可能です。新聞紙を破いて雪のように舞わせる遊びは、子どもの解放感を満たすとともに、手先の力加減を学ぶ機会になります。

破いた新聞紙でボールを作って投げ合ったり、床に散らして宝探しゲームをしたりすることもできます。

家具や座布団を使って簡単に作ることができます。ソファの下をくぐったり、座布団の上を飛び跳ねたりすることで、全身運動と空間認識力を育てます。コースを子どもと一緒に設計することで、創造力と問題解決能力も向上します。

リズム感と表現力を育てます。好きな音楽をかけて自由に踊ったり、簡単な振り付けを覚えたりすることで、記憶力と集中力も向上します。

楽器がなくても、手拍子や足拍子でリズムを作ることで、音楽的な感性を育てることができます。

室内遊びの醍醐味です。床に毛布を敷いて「海」に見立て、その上を歩く遊びや、椅子を並べて「電車」に見立てる遊びなど、身近なものを別のものに見立てることで想像力が大きく広がります。

ストーリーを作りながら遊ぶことで、言語能力も同時に発達します。

遊びの種類別に見る「育つ力」

子どもの能力は多面的であり、それぞれの能力を効果的に伸ばすためには、特化した遊びを取り入れることが重要です。

子どもの能力は多面的であり、それぞれの能力を効果的に伸ばすためには、特化した遊びを取り入れることが重要です。

ここでは、主要な能力領域ごとに効果的な遊びをご紹介し、それぞれの遊びがどのような発達を促すのかを詳しく解説します。

重要なのは、特定の能力だけに偏るのではなく、バランスよく様々な能力を伸ばすことです。

言葉の力を育てる(絵本・しりとり・歌あそび)

言語能力は人間の知的活動の基盤となる重要な能力です。幼児期の言語発達は、将来の学習能力や社会性の発達に大きく影響するため、楽しく効果的な言語遊びを継続することが大切です。

読み聞かせは言語能力向上の王道とも言える活動です。単に文字を読むだけでなく、豊かな表現力で物語を伝えることで、子どもの語彙力、想像力、集中力が総合的に育まれます。

読み聞かせの効果を最大化するには、子どもとの対話を大切にすることが重要です。

「この動物は何をしているのかな?」「どんな気持ちだと思う?」といった質問を投げかけることで、理解力と表現力が同時に向上します。

しりとりは日本語の音韻意識を育てる優れた遊びです。言葉の最後の音を意識することで、文字と音の関係が明確になり、読み書きの基礎が築かれます。

最初は簡単な単語から始めて、徐々に長い単語や複雑な単語に挑戦することで、語彙を自然に増やすことができます。

また、カテゴリーを決めたしりとり(動物だけ、食べ物だけなど)は、分類思考も同時に育てます。

歌遊びは言語能力とリズム感を同時に発達させる効果があります。童謡や手遊び歌は、繰り返しのリズムが記憶を助け、自然に言葉を覚えることができます。

特に、動作と組み合わせた歌遊びは、言語と身体感覚を統合する多感覚学習として非常に効果的です。

「げんこつやまのたぬきさん」「あたま・かた・ひざ・ポン」などの伝統的な歌遊びには、先人の知恵が込められています。

語彙力向上に効果的です。「あ」から始まる言葉をできるだけたくさん見つける、長い言葉を作ってみる、反対の意味の言葉を探すなど、様々なバリエーションがあります。

これらの活動は、子どもの言語に対する意識を高め、積極的に言葉を使おうとする意欲を育てます。

数・形の理解を深める(パズル・積み木・分類)

数学的思考力は論理的な思考の基盤となる重要な能力です。幼児期から数量や図形、規則性に親しむことで、将来の算数・数学学習への土台を築くことができます。

パズル遊びは空間認識力と論理的思考力を同時に育てる優秀な教材です。ピースの形や色、絵柄を手がかりに正しい位置を見つける過程で、観察力、推理力、忍耐力が養われます。

年齢に応じてピース数を調整し、完成した時の達成感を味わわせることが継続の秘訣です。また、パズルを完成させる過程で「角のピースを探そう」「同じ色のピースを集めよう」といった戦略的思考も育まれます。

積み木遊びは数学的概念の宝庫です。高さを比べることで大小の概念を、個数を数えることで数量の概念を、形を組み合わせることで図形の概念を学ぶことができます。

「5個の積み木でどんな形が作れるかな?」「同じ高さの塔を2つ作ってみよう」といった課題を設定することで、数学的な思考過程を体験させることができます。

分類遊びは集合の概念を育てる基本的な活動です。おもちゃを色別、大きさ別、形別に分けることから始めて、徐々に複数の属性による分類(赤くて丸いもの、大きくて四角いものなど)に挑戦します。

この活動は論理的思考の基礎となるだけでなく、整理整頓の習慣も身につけることができます。

数え遊びは数量概念の基礎を作ります。階段を上りながら数を数える、お菓子を配るときに「1つ、2つ」と数える、指を使って数を表現するなど、日常生活の中で自然に数に触れる機会を作ることが大切です。

また、「1つ多い」「1つ少ない」といった相対的な数量関係も、遊びを通じて理解させることができます。

規則性を見つける遊びも数学的思考を育てます。「赤、青、赤、青、次は何色?」といった単純なパターンから始めて、徐々に複雑なパターンに挑戦することで、規則を発見し、予測する能力が育まれます。

これらは算数の数列や図形の規則性学習の基礎となります。

身体能力を高める(ジャンプ・なわとび・運動遊び)

運動能力の発達は身体的健康の基盤であるだけでなく、脳の発達にも重要な影響を与えます。

運動によって脳の血流が増加し、学習能力や記憶力の向上にもつながることが研究で明らかになっています。

体操遊びは全身の協調性を育てる効果的な活動です。ラジオ体操のような基本的な動きから、動物の真似をする動きまで、様々なバリエーションがあります。

「うさぎさんみたいにぴょんぴょん跳んでみよう」「へびさんみたいに這って進んでみよう」といった動物の動きを真似することで、楽しみながら多様な身体動作を経験できます。

また、バランス感覚を育てるための片足立ちや、柔軟性を高めるストレッチも遊び要素を加えることで継続しやすくなります。

リズム遊びは音楽と運動を組み合わせた総合的な活動です。音楽に合わせて手拍子をしたり、足踏みをしたりすることで、リズム感と協調性が同時に育まれます。

「速い音楽では早く動く、遅い音楽ではゆっくり動く」といった音楽の変化に合わせた動きは、聴覚と運動の統合を促進します。

また、友達と一緒にリズムに合わせて動くことで、社会性も育てることができます。

ボール遊びは手と目の協調性を特に効果的に育てます。最初は大きなボールを使って転がし合いから始め、徐々に投げる、受ける、蹴るといった動作に発展させます。

的当てゲームは集中力と正確性を、ドリブルは持続力と器用さを、キャッチボールはタイミングと予測力をそれぞれ育てます。

また、「10回続けてキャッチしよう」といった目標設定により、達成感と持続力も養われます。

鬼ごっこなどの集団遊びは、基本的な運動能力に加えて戦略的思考も育てます。相手の動きを予測し、自分の動きを決める過程で、判断力と反応力が向上します。

また、ルールを守りながら楽しむことで、社会性と協調性も身につきます。「だるまさんが転んだ」のような静と動を組み合わせた遊びは、自制心とバランス感覚を特に効果的に育てます。

創造力・想像力を引き出す(工作・自由画・ごっこ)

創造力と想像力は、将来の問題解決能力や革新的思考の基盤となる重要な能力です。

これらの能力は正解のない自由な活動の中でこそ育まれるため、子どもの自発性を尊重することが大切です。

工作活動は立体的な創造力を育てます。折り紙、粘土、廃材工作など、様々な材料を使った制作活動は、手先の器用さと創造性を同時に発達させます。

「何を作るか最初に決めなくても、作りながら考えてもいいよ」という姿勢で取り組むことで、柔軟な発想力が育まれます。また、友達と一緒に大きな作品を作ることで、協調性と計画性も身につきます。

お絵描きは創造的表現の最も基本的な形です。最初は自由に線を引いたり、色を塗ったりすることから始めて、徐々に具体的な対象を描くことに発展させます。

「今日の気分を色で表してみよう」「好きな動物を描いてみよう」といったテーマを設定することで、表現の幅が広がります。

また、描いた絵について子どもに説明してもらうことで、言語能力も同時に向上します。大切なのは上手下手を評価するのではなく、表現する喜びを共有することです。

ごっこ遊びは想像力の最高峰とも言える活動です。お店屋さんごっこ、お医者さんごっこ、家族ごっこなど、様々な役割を演じることで、社会的な関係性や職業について学びます。

また、現実にはない状況を設定することで、想像力が大きく広がります。「もし宇宙人がお客さんに来たらどうする?」といった発想を促すことで、創造的思考がさらに刺激されます。

物語作りも創造力を育てる効果的な活動です。絵本の続きを考えたり、登場人物を変えた新しい話を作ったりすることで、構成力と想像力が向上します。

また、自分で作った物語を絵に描いたり、人形を使って演じたりすることで、多様な表現方法を体験できます。

協調性・社会性を養う(チーム遊び・順番ルール遊び)

社会性と協調性は、他者との関係を築き、集団の中で適切に行動するために不可欠な能力です。

これらの能力は、他者との相互作用の中でこそ育まれるため、集団での遊び体験が重要になります。

集団遊びの代表格である鬼ごっこは、ルールを守ることの大切さと、集団での役割分担を学ぶ機会を提供します。

鬼役と逃げる役を交代することで、様々な立場からの視点を理解し、相手の気持ちを考える力が育まれます。

また、「氷鬼」「色鬼」といったバリエーションを取り入れることで、創造性と戦略的思考も同時に育てることができます。

競争ではなく協力によって目標を達成する活動です。「みんなでパズルを完成させよう」「大きな積み木の城を作ろう」といった活動では、個々の役割分担と全体の調和が求められます。

これらの活動を通じて、他者との協力の重要性と、集団目標達成の喜びを体験することができます。

順番を決める遊びも社会性を育てる重要な要素です。じゃんけんやくじ引きなど、公平な方法で順番を決めることで、ルールへの理解と受容の態度が育まれます。

また、自分の順番を待つことで、忍耐力と他者への配慮も身につきます。助け合いの要素を含む遊びは、思いやりの心を育てます。

「困っている友達を助けよう」という設定のごっこ遊びや、「一人では難しいけれど、みんなでやれば簡単」という協力課題を通じて、他者への共感と支援の精神が養われます。

集団でのルール作りも社会性発達の重要な要素です。遊びのルールを子どもたち自身で話し合って決めることで、民主的な合意形成の過程を体験できます。

また、ルールが守られない時の対処法を一緒に考えることで、問題解決能力と公正さへの理解も深まります。

デジタル時代の遊びとの付き合い方

現代の子どもたちは、生まれた時からデジタル機器に囲まれて育つ「デジタルネイティブ」世代です。スマホやタブレットの使用は避けられません。

また、2〜4歳の子どもについては、1日1時間以下が望ましいとされています。

ここでは、デジタル時代における健全な幼児教育のあり方について考えていきます。

スマホや動画依存を避けるための工夫

スマホやタブレットは、子どもをすぐにおとなしくさせることができる便利なツールですが、頼りすぎることで重要な発達機会を奪ってしまう可能性があります。

まず重要なのは、デジタル機器を使う時間を意識的に制限することです。

タイマーを使って時間を可視化し、「あと5分だよ」という予告を入れることで、子どもも時間を意識できるようになります。

また、食事中や就寝前の一定時間は「デジタルフリータイム」として設定し、家族全員でデジタル機器から離れる時間を作ることが効果的です。

デジタル機器の代替活動を豊富に用意することも大切です。外出時には小さな絵本、折り紙、シールブック、小さなパズルなどを持参し、待ち時間を有効活用できるようにします。

「今日はスマホなしで過ごそう」という日を定期的に設けることで、アナログな活動の楽しさを再発見する機会を作ることができます。

親自身のスマホ使用も見直すことが重要です。子どもは大人の行動を見て学ぶため、親がスマホばかり見ていると、子どもも同じような行動を取りがちです。

子どもと一緒にいる時間は、できるだけスマホを触らないよう心がけ、子どもとの対話や遊びに集中することで、良いモデルを示すことができます。

教育的アプリやYouTube活用のポイント

教育的なアプリやYouTube動画は、子どもの好奇心を刺激しやすく、楽しく学びにつなげる手段として有効です。

質の高いデジタル教材は、従来の教材では実現困難な学習体験を提供することができます。

ただし、視聴時間が長くなりすぎると集中力や睡眠に影響する可能性があるため、1回15分〜30分程度を目安に使うのがおすすめです。

親子で一緒に視聴し、内容について会話を交わすことで理解が深まります。また、学習系のアプリを使用する際は、広告の有無や課金設定にも注意しましょう。

デジタルの力を活かすには「見るだけ」で終わらせず、体験や遊びに発展させる工夫が重要です。

アナログ遊びとデジタル遊びの上手なバランスとは?

アナログとデジタルの遊びには、それぞれ異なる教育的価値があります。両方の良さを活かした使い分けが、バランスの取れた発達を促します。

アナログな遊びの利点は、五感をフルに使った体験ができることです。積み木の重さや質感、粘土の柔らかさ、絵の具の混色など、デジタルでは再現困難な感覚体験が可能です。

また、失敗や試行錯誤の過程そのものが学習となり、リアルな物理法則を体験できます。

一方、デジタルな遊びの利点は、無限の可能性と即座のフィードバックです。映像や音声での学習効果や、集中力を高める魅力もあります。

デジタル環境では、現実では不可能な実験や創作が可能になり、子どもの想像力を大きく広げることができます。正解・不正解の即座の判定により、効率的な学習が可能になります。

大切なのは、一方に偏らず両方を目的に応じて取り入れることです。

午前中は身体を動かすアナログ遊び、午後は短時間のデジタル学習など、時間帯や気分に合わせた切り替えが効果的です。

遊びを通じた子どもの問題行動への対応法

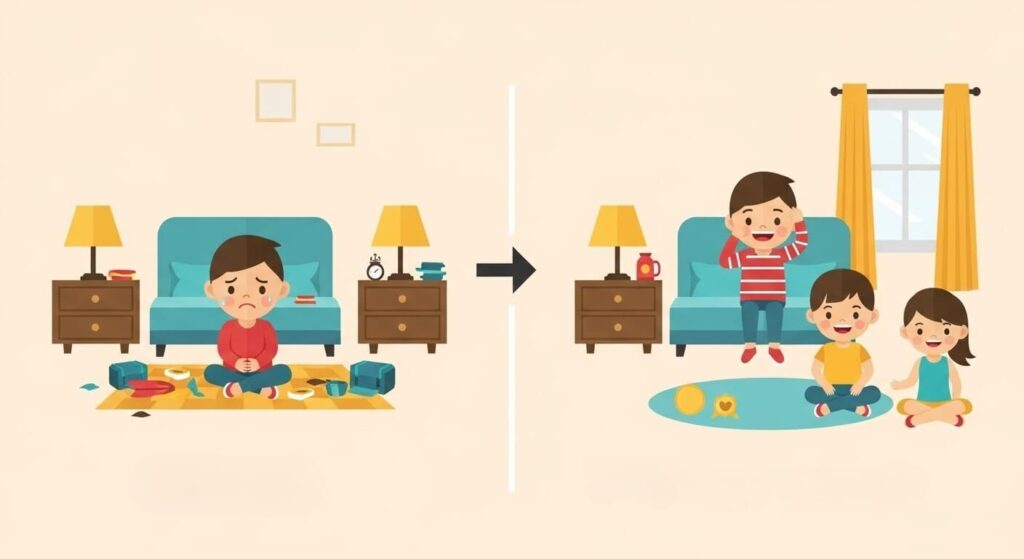

子どもの成長過程では、集中力不足、片付けができない、兄弟喧嘩などの問題行動が現れることがあります。

子どもの成長過程では、集中力不足、片付けができない、兄弟喧嘩などの問題行動が現れることがあります。

これらの行動は発達の自然な過程であり、適切な対応により改善することができます。

遊びを活用したアプローチは、子どもにとって楽しく、継続しやすい方法です。

問題行動を叱責するのではなく、遊びを通じて望ましい行動を自然に身につけさせることで、子どもの自尊心を保ちながら成長を促すことができます。

集中できない・飽きっぽい子への工夫

集中力は一朝一夕に身につくものではありません。子どもの発達段階に応じて、段階的に集中時間を延ばしていくことが大切です。

子どもの集中できる時間を把握することから始めましょう。一般的に、子どもの集中時間は「年齢+1分」程度とされていますが、個人差があります。

無理に長時間集中させようとするのではなく、短時間でも深く集中できる体験を重ねることが重要です。

集中力を高める遊びとしては、パズルや積み木などの手を使う活動が効果的です。これらの遊びは、手先の動きに意識を集中させることで、自然に集中状態を作り出します。

最初は簡単なパズルから始めて、完成できたら次のレベルに進むという段階的なアプローチが効果的です。

環境整備も重要な要素です。テレビや雑音のない静かな空間を用意し、気が散る要因を取り除きます。

遊びに必要なもの以外は片付けておくことで、注意が散漫になることを防げます。

集中して取り組めた時には、その努力をしっかりと認めることが大切です。

「最後まで頑張ったね」「集中して取り組んでいたね」といった具体的な褒め方により、集中することの価値を子ども自身が理解できるようになります。

楽しみながら身につく「片付け」のルール化

「遊び=片付けまで」がセットになるよう、ルール化しましょう。

片付けは多くの子どもが苦手とする活動ですが、遊びの要素を取り入れることで楽しい習慣に変えることができます。

音楽を使った片付けは、最も効果的な方法の一つです。お気に入りの曲を流して、音楽が終わるまでに片付けを完了するゲームにすることで、時間の意識と達成感を同時に得ることができます。

また、「○○の曲はブロック片付けの歌、△△の曲は本を片付ける歌」といったように、曲と片付ける物を関連付けることで、習慣化を促進できます。

分類ゲームとして片付けを捉えることも効果的です。「赤いおもちゃを集めよう」「大きいものから順番に片付けよう」「同じ仲間を探そう」といった課題を設定することで、片付けが楽しい挑戦になります。

きれいに分類できた時の美しさを一緒に確認することで、整理整頓の価値を実感させることができます。

競争要素を取り入れることも効果的ですが、他者との競争ではなく、自分との競争や協力による競争にすることが大切です。

「昨日より早く片付けられるかな?」「みんなで力を合わせて5分で片付けよう」といった設定により、プレッシャーではなく楽しさを感じられるようになります。

片付けの仕組み作りも重要です。子どもが一人で片付けられるよう、収納場所に絵や写真のラベルを貼ったり、取り出しやすい高さに置いたりすることで、自立した片付けを促進できます。

ケンカやトラブルを減らす協力型遊びの工夫

兄弟喧嘩は成長過程で自然に起こる現象ですが、協力型の遊びを取り入れることで、争いを減らし、協調性を育てることができます。

共通の目標を設定した遊びは、兄弟の協力を促します。

二人で1000ピースのパズルを完成させよう」「一緒に大きなお城を作ろう」といった活動では、個々の貢献が全体の成功につながるため、自然に協力する姿勢が生まれます。

また、完成した時の達成感を共有することで、兄弟の絆も深まります。

役割分担のある遊びも効果的です。お店屋さんごっこで店員と客の役割を分担したり、劇遊びで異なる役を演じたりすることで、それぞれの重要性を理解し、相手を尊重する気持ちが育まれます。

定期的に役割を交代することで、相手の立場を理解する機会も提供できます。

ゲームのルールを工夫することも重要です。勝敗を決めるゲームではなく、全員が楽しめる協力型ゲームを選ぶことで、競争による対立を避けることができます。

また、年齢差がある場合は、上の子にはより複雑な役割を、下の子には簡単で重要な役割を与えることで、公平感を保つことができます。

争いが起きた時の対処法として、「仲直りタイム」を設けることも効果的です。

争いの後は一緒に楽しい活動をすることで、負の感情をリセットし、兄弟関係を修復することができます。

よくある質問|幼児教育の遊びに関するQ&A

幼児教育における遊びについて、多くの保護者や教育者が共通して抱く疑問があります。

幼児教育における遊びについて、多くの保護者や教育者が共通して抱く疑問があります。

ここでは、特によく寄せられる質問に対して、研究結果と実践経験に基づいた回答をご紹介します。

遊びが“教育的すぎる”と子どもに負担?

楽しさを最優先にすればOK!「学ばせよう」としすぎない姿勢が大切です。

「教育的な遊び」と「楽しい遊び」は対立するものではありません。重要なのは、子どもが自発的に楽しめるかどうかです。

大人は適切な環境を用意し、必要に応じて支援を行いますが、遊びの進行や内容は子どもの自主性に任せることが重要です。

また、結果よりも過程を重視し、子どもの努力や発見を認めることで、内発的動機を維持することができます。

一人遊びvs集団遊び|どうバランスを取る?

どちらも重要。バランスよく取り入れることで、自立性と社会性が育ちます。

一人遊びと集団遊びには、それぞれ異なる発達的意義があります。一人遊びでは集中力と創造性が、集団遊びでは社会性と協調性が主に育まれます。

年齢によって適切なバランスは変化します。2歳頃までは一人遊びが中心で、徐々に平行遊び(同じ空間にいるが個別に遊ぶ)を経て、3歳以降に協同遊びができるようになります。

年齢が上がっても一人遊びの時間は重要で、自分と向き合い、深く考える機会を提供します。理想的なバランスとしては、1日の中で両方の時間を確保することです。

朝の時間は一人で集中して遊び、午後は友達と一緒に遊ぶといったリズムを作り、両方の能力をバランスよく育てましょう。

毎日どれくらい遊ばせるのが理想?

年齢や家庭環境によりますが、1〜3時間程度が目安です

遊び時間の長さよりも、質の高い遊び体験を提供することが重要です。しかし、目安となる時間を知ることで、計画的な遊び環境を作ることができます。

WHOの推奨では、3〜4歳の子どもは1日少なくとも180分の身体活動(遊びを含む)が必要とされています。

ただし、これは身体を動かす遊びの時間であり、静的な遊び(絵本、パズル、工作など)の時間は別途必要です。

日本の幼稚園や保育園では、1日約4〜5時間の自由遊び時間が設けられていることが多く、これが一つの目安となります。

重要なのは、長時間の遊びを強制するのではなく、子どもが自然に遊びたくなる環境を作ることです。

子どもが遊びに興味を示さないときの対処法は?

親が楽しむ姿を見せることで、自然に関心を引き出せることがあります。

子どもは大人の真似をしたがる傾向があるため、大人が心から楽しんでいる姿を見ることで、興味を持つきっかけになることがあります。

子どもが遊びに興味を示さない背景には、様々な要因が考えられます。提供している遊びが子どもの発達段階に適しているかを確認しましょう。

難しすぎる遊びは挫折感を、簡単すぎる遊びは退屈感を生み出します。子どもの興味のあることから始めると効果的です。

乗り物が好きな子には乗り物を使った遊びを、動物が好きな子には動物に関連した遊びを提供することで、遊びへの導入をスムーズにできます。

無理に遊ばせようとするのではなく、遊びの選択肢を提示して子ども自身に選ばせることも重要です。自分で選んだ遊びには、より積極的に取り組む傾向があります。

関連コラム

幼児教育に関する悩みや疑問は、子育ての中で誰もが一度は感じるものです。

幼児教育に関する悩みや疑問は、子育ての中で誰もが一度は感じるものです。

遊びや学びのバランス、始める時期、人気の教育法など、知っておきたいテーマをわかりやすく解説したコラムを多数ご用意しています。

● 幼児教育はいつから始める?年齢別の始め方・家庭でできる方法・費用まで徹底解説

● 幼児教育の効果を実感できた家庭は何をしていたのか?成果が出た理由と注意点を解説

● 幼児教育の人気トレンド2025|話題の教室・通信教材・選び方を徹底解説

おすすめ書籍

遊びのアイデアに迷ったら『ユーキャンのあそびなんでも大百科 第2版』がおすすめです。

年齢別・目的別に豊富な遊びを紹介しており、室内外問わずすぐに実践できます。家庭でも保育現場でも役立つ一冊で、遊びの幅がぐっと広がります。

まとめ|遊びは子どもを育てる最初の学び場

今回の記事では、幼児教育における遊びの重要性について紹介しました。遊びは単なる娯楽ではなく、子どもの可能性を引き出す大切な教育手段です。

● 遊びが子どもの脳や心の発達に与える心理学的効果

● 年齢や発達段階に合わせた具体的な遊び方と実践例

● デジタル時代におけるアナログとデジタルのバランスのとり方

以上のポイントを踏まえ、ご家庭でも無理なく取り入れられる遊びを通じて、日々の子育てをもっと楽しく、充実させていきましょう!