「幼児教育って本当に必要なの?」

そう感じたことはありませんか?早く始めたほうが良いと聞く一方で、焦って始めて失敗したという声も。

情報があふれる今、何を信じて行動すればいいのか迷うのも当然です。

大切なのは、年齢や発達段階だけでなく、“ある視点”を持って教育に向き合うこと。

この記事では、幼児教育の基本から家庭でできる実践法までを心理学と脳科学の観点からひもとき、後悔しない選び方のヒントをご紹介します。

この記事の最後には、幼児教育をより深く理解したい方のために、専門家によるおすすめ書籍もご紹介しています。

そもそも「幼児教育」とは?早期教育との違いを正しく理解しよう

子どもの将来にとって大切な「幼児教育」でも、その意味を正しく理解していますか?

「いつから始めればいいの?」「早期教育とどう違うの?」と迷う方も多いでしょう。

この章では、幼児教育の本質や目的を明らかにし、混同しやすい早期教育との違い、そして家庭で幼児教育に取り組むことの意味について丁寧に解説します。

幼児教育の定義と目的|“遊びながら学ぶ”の本質とは

幼児教育とは、0歳〜就学前までの子どもが、遊びや生活を通じて心身の発達を促す教育のことです。

知識を詰め込むのではなく、「遊び」の中で好奇心を育て、考える力や自己表現力、そして協調性を身につけることが目的です。

この教育は、正解を教えるよりも「自分で感じ、考える力」を引き出すことを重視しています。

たとえば積み木やごっこ遊びは、空間認識力や言語力、他者との関わりを自然に育みます。

つまり幼児教育とは、子どもが“学ぶことは楽しい”と感じる第一歩をサポートする「生きる力の基礎づくり」なのです。

幼児教育と早期教育の違いとは?混同しがちなポイントを解説

「幼児教育」と「早期教育」は似て非なるものです。

幼児教育は、子どもの発達に応じて心と体のバランスを育む全人的な教育。

一方、早期教育は読み書きや英語、計算などの“能力習得”に重点を置く教育です。

たとえば、早期教育ではフラッシュカードやドリルを活用し、2歳から数字や英単語を教えることもあります。

しかし幼児教育では、歌や遊びを通じて自然に言葉や数の感覚を育てることを大切にします。

つまり、早期教育は「特定のスキルを早く身につける」ことが目的であるのに対し、幼児教育は「自ら学ぶ意欲の土台を整える」ことが本質です。

どちらが良い悪いではなく、家庭の方針や子どもの特性に応じて選ぶことが大切です。

幼児教育のメリット|脳・心・体のバランスを育む土台づくり

幼児教育には、認知的な能力だけでなく「非認知能力(感情のコントロール、やり抜く力、思いやりなど)」を育む効果が期待されます。

これは、人生を豊かに生きるための“基礎力”です。

また、幼児期の脳は急速に発達する時期。

脳科学の研究によると、脳の80%は3歳までに完成するとされており、その時期に豊かな体験をすることが、将来の思考力・社会性に深く関わってきます。

たとえば「お片づけを一緒にする」「外遊びでルールを守る」など、日常生活そのものが教育になります。

こうした経験を積み重ねることで、知的好奇心や自尊心が育ち、小学校以降の学びに良い影響を与えます。

つまり幼児教育は、“できる子にする”ためではなく、“折れない・考える子”に育てるためのステップなのです。

幼児教育はいつから始めるべき?年齢別の効果と特徴

子どもの成長に合わせて、最適な教育アプローチは異なります。

「何歳から始めるべきか?」という問いに対しては、発達段階ごとに合った刺激を与えることが大切です。

ここでは、0歳から6歳までの年齢別に、特徴と効果的な幼児教育の内容を解説します。

0歳〜1歳半|感覚刺激と親子のふれあいがカギ

この時期の子どもに必要なのは、視覚・聴覚・触覚などの感覚を使った刺激と、親子のふれあいです。

・絵本の読み聞かせやベビーマッサージで感情が安定

・音の出るおもちゃやモビールで好奇心を引き出す

・抱っこや声かけで安心感と信頼感を育む

この時期の学びは、「遊び=愛情の伝達」発達心理学でも、親との関係性が非認知能力の基盤になるとされています。

1歳半〜3歳|言葉と好奇心を伸ばすタイミング

歩く・話すが一気に発達するこの時期は、言語能力と探求心が急成長します。

・「これはなに?」「なんで?」の質問に丁寧に答える

・絵本・歌・まねっこ遊びで言葉の習得をサポート

・指先を使った遊びで脳と手の連動を促す

この年齢は、自分でやってみたい!という気持ちが芽生える時期。

子どもの意思を尊重することが、学ぶ意欲につながります。

3歳〜5歳|集中力・非認知能力を育てる黄金期

社会性や集中力、自己コントロール力が育ちやすいのがこの時期です。・ごっこ遊びやルールのあるゲームで社会性を学ぶ

・制作やパズルで集中力と達成感を体験

・人の気持ちを考える機会を日常会話に取り入れる非認知能力(やり抜く力、感情のコントロール)は、この時期の経験によって大きく伸びるとされ、将来の学力や人間関係力にも影響します。

5歳〜6歳|論理性・自立心を育てる就学前の大切な時期

小学校入学を控えたこの時期は、自分で考えて行動する力を伸ばすことがテーマになります。

・1日のスケジュールを一緒に組み立ててみる

・ドリルや図鑑で“論理的な思考”を自然に促す

・「自分でできた!」という成功体験を重ねる

この時期に「自信」と「自立の芽」が育つと、入学後の環境にもスムーズに適応できるようになります。

また、思考や表現力も広がるため、「聞く→考える→伝える」力が備わりやすいのも特徴です。

幼児教育を始めるタイミングの見極め方

幼児教育を始める第一歩は、周囲の声よりも今の子どもの発達状況を重視すること。

そのために必要な視点と判断基準を3つの切り口で解説します。

始めるかどうか迷っている方の判断の一助になれば幸いです。

始める前に確認したい3つの発達サイン

幼児教育を計画するなら、以下のサインをチェックしましょう。

□ “やってみたい!”の主体的な行動が増えている

例:靴を自分で履こうとしたり、パズルや積み木で「完成させたい」という意思を示すなど。

これは意欲と集中の芽生えです。

赤ちゃんが自分の気持ちや欲求を伝えようとするとき、指差しや簡単なジェスチャー(6〜8ヶ月頃)を使い始めます。

これらは「自分と外の世界をつなごう」というコミュニケーションの第一歩です。

発達には個人差があるものの、おしゃべりや歩行などの基本的な行動が同年代と大きく外れていなければ、教育に取りかかる十分な準備ができています。

気になる場合は乳児健診や専門家とも共有を。これらの発達サインが揃っていれば、幼児教育を始めても安心できる状態といえるでしょう。

周囲に流されない判断軸|子どもに合わせた“その子ベスト”を見つける

どれだけ魅力的に見える習い事でも、以下のような視点を持つことが大切です。

・ライフスタイルとの相性

共働き家庭なら「夕方送迎の負担」「オンライン+短時間型」など、続けやすさを重視すること。

・子どもの性格に合った環境か

人見知り・怖がり→親同伴の教室、小集団開催。

活発→体験型・身体を動かす教材を選ぶなど。

・親自身が関与できるか

週1回で丸投げタイプより、家庭でもフォローできる教材や教室を選ぶ方が習慣化し、継続につながりやすいです。

これらの判断軸を持つことで、周囲の声に振り回されることなく、我が子に合ったスタートが切れます。

「遅い」ことはない!年齢に応じたアプローチの大切さ

脳は3歳で約80%完成し、6歳で90%超まで発達します。

能力にはピーク時期がありますが、その後の発達も十分可能です 。

・動機が何より重要

ハーバード教育大学院の研究では、自分が「やりたい!」と感じて始めた活動ほど、持続率が高く中長期的成果につながることがわかっています。

・年齢に応じた教材とスケジュールで効果アップ

3歳以降ならドリルや集団活動、5歳以降はスケジュール管理や論理思考に力を入れるのが有効です。

つまり、「始める時期」よりも「子ども自身が始めたいと思うとき」が重要であり、どの年齢からでもその子らしい学びを始められるのが幼児教育の魅力です。

家庭でできる年齢別幼児教育アイデア

家庭でできる幼児教育には、月齢ごとの発達に合わせた遊びや学びが大きな効果を生みます。

五感を刺激する感覚遊びから、自分で考える学習の工夫まで、家庭という安心できる環境を活かしながら、子どもの成長を後押しするアイデアを紹介します。

0〜1歳|触る・見る・聴くを刺激する感覚遊び

この時期は五感を通じた体験が、脳と情緒の発達に直結します。

・新聞紙、スポンジ、プチプチなどを使って、様々な素材の触り心地に触れさせることで想像力や感覚統合力が育ちます。

・ 風船クッションなどのふんわりした素材に触れることで、安心感が育まれ、バランス感覚のトレーニングにもなります。

これらは「遊びながら感じる」体験を通して発達を支える、家庭でも簡単に取り入れられる方法です。

1〜2歳|言葉と動きのリンクを強化する遊び

子どもが「動く・話す」に興味を持ち始めるこの時期、言葉と身体のリンクを意識することが大切です。

・身体を使った真似っこ遊び(動物歩きなど)で、指先遊びや簡単な手工芸(粘土・チェーン合わせなど)で微細運動を促進しつつ、「やってみたい」という意欲を伸ばす。

この時期は「自分でやってみよう」という意欲が育ちやすく、親の肯定的な声かけが学びの原動力になります。

3〜4歳|ルールや会話を通じた“非認知能力”の育み方

3~4歳は、ルール理解・協調性・自己制御などの非認知能力が伸びる重要な時期です。

・ 対話を取り取り入れた制作遊び(共同で絵や工作)で会話力や自己表現力を強化。

・ 完成までじっくり取り組む制作・パズルで、集中力や忍耐力を養う。

研究でも、この時期に非認知能力を育む経験が、後の学業成績や人間関係に良い影響を与えると示されています。

5〜6歳|思考力・集中力を伸ばす家庭学習の工夫

就学前のこの時期は、家庭での学びの習慣と環境づくりが重要です。

これを2セット程度継続することで集中力を育む。

・ドリルや図鑑・ワークで興味を広げる。

自発的に学ぶ姿勢が定着しやすくなります 。

・スケジュール管理や目標設定の導入。

毎日の進捗を自己管理する力が育ち、自信や達成感につながります。

これらは、「楽しい」学びの時間を家庭のルーチンに取り入れることで、自然に自立心や思考力を習慣化する方法です。

| まとめ表(参考) | ||

|---|---|---|

| 年齢 | ねらい | 家庭での取り組み例 |

| 0〜1歳半 | 五感と情緒の基礎 | 感触遊び(寒天・スポンジ) |

| 1〜2歳 | 運動と言葉の結びつき | 歌・真似っこ・指先遊び |

| 3〜4歳 | 非認知能力 | ごっこ遊び・共同制作 |

| 5〜6歳 | 思考・集中・自立心 | ワーク・図鑑・目標設定 |

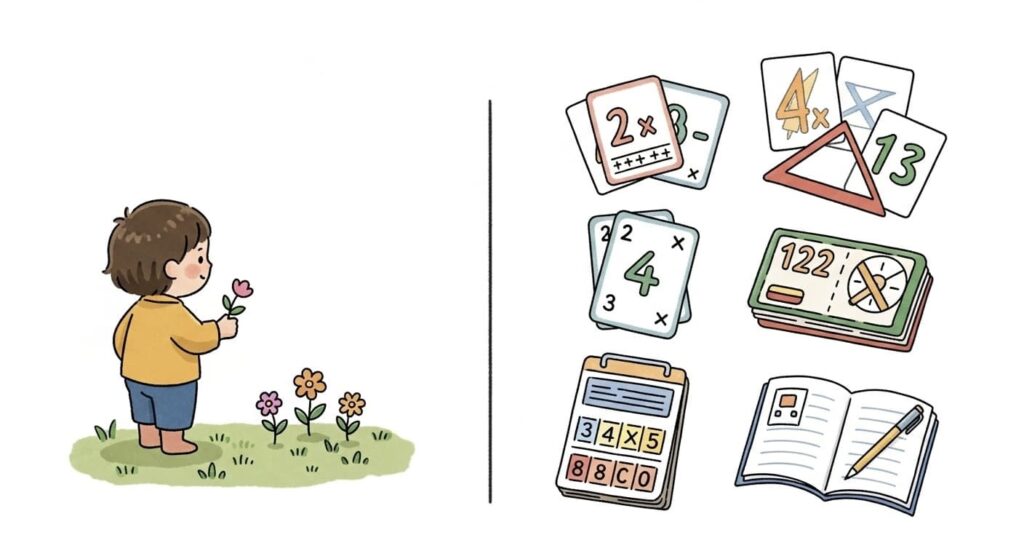

幼児教室・通信教育・家庭学習の違いと選び方

幼児教育を始める際、どの方法がわが子に合うのか悩む保護者は少なくありません。

幼児教室、通信教育、家庭学習、それぞれに特徴があり、得られる効果や親の関与度も異なります。通いやすさや費用、子どもの性格や発達のペースなど、考慮すべきポイントもさまざまです。

ここでは、それぞれの教育方法のメリットや注意点をわかりやすく整理し、家庭に合った選択肢を見つけるヒントをお届けします。

判断に迷っている方は、まず比較ポイントを理解することから始めましょう。

幼児教室の特徴|集団活動で社会性を育むメリット

幼児教室は、専門講師のもとで子どもたちが集団活動を行いながら学ぶスタイルです。

リトミックや工作、ごっこ遊びなどを通じて、協調性やルールの理解が自然に身につきます。

年齢の近い友達との交流は、社会性や言語発達を促進するうえでも効果的です。

また、親が知らない新しい遊びや声かけ方法を学べる点も、教室の魅力といえるでしょう。

一方で、送迎の手間や教室の方針が家庭の価値観に合うかどうかは見極めが必要です。

月謝や教材費など、継続的にかかるコストも考慮しなければなりません。

事前に体験教室へ参加することで、教室の雰囲気や先生との相性を確認できます。

楽しみながら学べる環境が整っていれば、子ども自身も意欲的に通えるようになります。

通信教育のメリット|自宅でマイペースに取り組める

通信教育は、月齢や発達段階に合わせた教材が家庭に届くスタイルです。

決まった時間や場所に通う必要がなく、自宅で好きなタイミングに学習できます。

共働き家庭や兄弟姉妹がいる家庭など、スケジュールに制約がある場合に特に便利です。

毎月テーマの異なる教材が届くことで、子どもも新鮮な気持ちで取り組みやすくなります。

保護者用のガイドがついている教材なら、親も無理なくサポートが可能です。

一方で、子どもが飽きてしまうと継続が難しくなるケースもあります。

習慣化を目指すなら、時間や場所を固定して取り組むのが効果的です。

家族で取り組む時間を設けることで、親子の会話も自然に増えていきます。

家庭教育の魅力と注意点|親子の関わりがカギになる

家庭学習は、最も柔軟で自由度の高い教育方法です。

絵本の読み聞かせや日常の声かけ、身近な遊びがすべて学びの機会になります。

子どものペースに合わせて内容を調整できるため、無理なく続けられるのが特長です。

また、親がそばにいる安心感の中で学べることは、情緒面の安定にもつながります。

一方で、親が過干渉になったり、逆に教材選びに困って消耗したりする場合もあります。

長期的に取り組むには、家庭内で“学びの時間”を明確に確保することが大切です。

親が「教える人」ではなく「一緒に学ぶ人」になると、子どもの意欲も自然と高まります。

完璧を求めすぎず、できることを日々コツコツ積み重ねる姿勢が成功のポイントです。

タイプ別|こんな家庭にはこの教育方法が向いている!

幼児教育の手段を選ぶ際は、家庭のライフスタイルや子どもの個性を基準にしましょう。

人と関わるのが好きで、活発に動くタイプの子には、幼児教室が合う傾向があります。

一方、じっくり取り組むのが得意な子や自宅で落ち着いて学ぶことを好む子には、通信教育が向いています。

家庭内での時間が多く、親が積極的に関わることができる場合は、家庭学習の効果も高くなります。

また、経済面や送迎時間、兄弟の有無など、家庭環境も選択の鍵になります。

たとえば共働きで時間の余裕がない家庭では、通信教材の活用が現実的な選択肢になります。

どれかひとつに絞る必要はなく、段階に応じて組み合わせるのもおすすめです。

最も大切なのは、子どもが楽しみながら続けられる方法を見つけることです。

【チェックリスト】家庭に合う教育スタイルを選ぶための10の質問

次の質問に対して、当てはまるものにチェック(☑)を入れてみてください。

「はい」の数が多いカテゴリーが、あなたの家庭に合った幼児教育スタイルのヒントになります。

□ 子どもに社会性を身につけてほしい

□ 同年代の子と関わる機会を持たせたい

□ 専門家による指導に魅力を感じる

□ 親が仕事などで家庭での教育に十分な時間が取れない

□ 外出や送迎が苦でない

□ 自宅で時間を決めて学習できる環境がある

□ 教材が届く方が楽に感じる

□ 毎月届く教材を楽しみにできそう

□ 集団より一人で集中できるタイプ

□ 家での学習を継続できる自信がある

□ 親子の時間を大切にしたい

□ 日常の中で学ばせたいことがある

□ 教材は自分で選びたいタイプ

□ 子どもの学習に深く関わりたい

□ 自然体験や生活体験を重視している

チェック結果に応じて、該当する教育スタイルを中心に検討してみましょう。

複数のスタイルに当てはまる場合は、組み合わせて活用するのも効果的です。

実際に始めた家庭の体験談と後悔しないポイント

幼児教育をいつから始めるかは、多くの家庭で悩まれるテーマです。

実際に0歳や3歳から教育を始めたご家庭の声を通して、どのような準備や心構えが必要だったのか、始めてみて感じた良かった点や戸惑い、そして後悔しないためのヒントを紹介します。

リアルな体験を参考に、自分たちのスタイルに合った教育の進め方を見つける手助けになれば幸いです。

0歳から始めたママの声|ゆるやかなスタートがよかった

0歳からの幼児教育は「学ばせる」というより「環境に触れさせる」ことが中心。

あるママは、絵本の読み聞かせやリズム遊びを取り入れたことで、子どもが言葉や音に自然と関心を持ち始めたと語ります。

「早すぎるかな」と不安もあったものの、無理をせず日常の中に遊びとして組み込んだことで、親子の絆も深まり、よいスタートになったと振り返っています。

3歳から始めた家庭の感想|本人の理解度が高まりやすかった

3歳頃から始めた家庭では、「なぜ?」「どうして?」といった質問が増え、学びに対する好奇心が高まっているタイミングで始めたため、理解や吸収が早かったと感じたそうです。

教材の内容も本人にとって「楽しい遊び」の一環となり、自主的な取り組みが見られるようになったとのこと。

親も「始める意味」を一緒に考えられた点が良かったという声があります。

よくある失敗例と回避するための3つのヒント

幼児教育を始めた多くの家庭で見られる失敗には、いくつか共通した傾向があります。

たとえば、「0歳から始めないと遅れるのでは」と焦って教材を詰め込みすぎたり、他の家庭と比べて「うちの子はまだできない」と落ち込んだり、結果的に親自身が疲れ果ててしまう…というケースです。

こうした失敗は、せっかくの教育機会をストレスの元にしてしまう恐れがあります。

では、どうすれば後悔せずに幼児教育を進められるのでしょうか?

以下の3つのヒントが、実際に多くの家庭で役立っています。

子どもが笑顔で取り組んでいるか、興味を示しているかを軸に進めましょう。

たとえ内容が高度であっても、本人が楽しんでいなければ逆効果です。

あるママは「教材を毎日やらせることに必死になっていたけど、子どもの機嫌が悪くなる日が増えた」と語っていました。教育は“親の自己満足”ではなく“子どもの発達を支えるもの”であることを意識すると、焦らず自然体で向き合えます。

教室に通う、通信教材を使う、家庭で遊びの中に教育を取り入れる──選択肢は多様です。

大切なのは、家庭の生活リズムや親の関わり方に無理のないスタイルを選ぶこと。たとえば共働き家庭では、無理に教室に通うよりも、スキマ時間に取り組める通信教材の方が続けやすいケースが多いです。

「毎週教室に通うのが負担になり、途中で辞めた」という声もあるように、教育スタイルの選び方ひとつで継続のしやすさは大きく変わります。

「発音がはっきりしない」「数字がまだ書けない」など、“できない”ことばかりに目を向けてしまうと、親も子も疲れてしまいます。心理学的にも、ポジティブな強化(できたことに注目し褒める)こそが子どもの自己肯定感を高め、学ぶ意欲につながるとされています。

「今日は3つも覚えられたね!」と小さな成長を積み重ねる意識が、無理のない前進を支えてくれます。

これらの3つのポイントを心がけることで、幼児教育は“親子で楽しむ時間”へと変わります。

完璧を目指さず、家庭ごとのペースで取り組むことが、最終的には子どもの健やかな成長と、親の安心感の両方につながるのです。

専門家の見解と根拠に基づくアドバイス

幼児教育を始めるタイミングに迷ったとき、専門家の意見や科学的根拠に基づく知見は大きな指針になります。

ここでは、脳科学や発達心理学、信頼できる書籍の情報から、後悔しない選択をするためのヒントを紹介します。

脳科学の視点|3歳までに80%の脳が形成されるって本当?

脳科学の研究によれば、人間の脳は3歳までに約80%が構造的に完成し、6歳で90%に達するというデータがあります(出典:『「学力」の経済学』中室牧子 著)。

これは「脳の重さ」や「神経細胞の接続数」の観点から見たものであり、この時期にどのような刺激を与えるかが、脳の発達に大きな影響を及ぼすと考えられています。

ただし、この事実は「早く始めないと手遅れになる」という意味ではなく、子どもが安心できる環境の中で、遊びや語りかけを通じて自然に脳を育てていくことが大切というメッセージです。

発達心理学から見る「最適な学びの始めどき」

発達心理学では、子どもの「好奇心」「集中力」「模倣力」などの内的準備が整っているかが、学びの効果に大きく影響するとされています。

たとえば、2歳頃から見られる「なぜ?」という問いかけは、内発的な学びのサイン。

3〜4歳になると、記憶や推論といった認知的なスキルも伸び始め、少し複雑なルールや課題にも対応できるようになります。

つまり、「年齢」だけでなく、子ども一人ひとりの発達段階や個性を見極めながら、始めどきを決めることが最も効果的だと、専門家たちは指摘しています。

信頼できる書籍・資料でさらに理解を深めよう

情報があふれる中で、信頼できる書籍や研究に基づいた資料をもとに判断することは非常に重要です。

特におすすめの書籍としては以下が挙げられます。

・『「学力」の経済学』中室牧子(日本で最も読まれている教育経済学の入門書。科学的根拠に基づいた教育効果を解説)

・『スタンフォード式 最高の子育て』白取春彦訳(アメリカの脳科学研究を背景にした教育法)

・『子どもの脳の育て方』久保田競(脳の発達段階に応じた働きかけがわかる)

ネット記事では得られない一次情報に触れることで、情報に振り回されず、自信を持って教育の方針を立てることができるようになります。

関連コラム

おすすめ書籍|「学力」の経済学

幼児教育の開始時期や実践法に悩む方に向けて、信頼できる情報源から学ぶことはとても重要です。

ここでは、教育経済学の第一人者である中室牧子氏による『「学力」の経済学』をご紹介します。

この本では、「早期教育は本当に意味があるのか?」「褒め方で子どもの将来が変わるって本当?」といった親が抱える素朴な疑問に対し、科学的なデータや実証研究に基づいて答えてくれます。

とくに、幼児教育の効果や意思決定における「エビデンス」の重要性を知ることで、自分の家庭に合った教育スタイルを選ぶための軸が持てるようになります。

「感覚や思い込みではなく、データで教育を考えたい」という方にぴったりの一冊です。

書籍情報

タイトル:『「学力」の経済学』

著者:中室牧子

出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン

発売日:2015年6月