「モンテッソーリ教育って、よく聞くけれど実際どう違うの?」

幼児教育の選択肢が増える中、子どもの自立や個性を尊重する教育法として注目を集めているのが、モンテッソーリ教育です。

自宅でできる方法もあると聞くけれど、何をどう始めればいいのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。

実はモンテッソーリには、ある“根本的な考え方”があり、それを知ることで家庭教育の質が大きく変わります。

この記事では、モンテッソーリの理念から家庭での実践アイデア、教具選びまで詳しくご紹介します。

幼児教育におけるモンテッソーリ教育とは?その理念と誕生の背景

モンテッソーリ教育は、世界中で100年以上にわたり実践されている幼児教育法の一つです。

子どもが本来持つ「学びたい力(自己教育力)」を引き出すことを目的とし、発達心理学や観察に基づいて構築されています。

本章では、モンテッソーリ教育の創始者であるマリア・モンテッソーリの考えや、その教育法の核となる概念について解説します。

マリア・モンテッソーリが提唱した教育法とは

マリア・モンテッソーリは、イタリア初の女性医学博士として精神科医の経験を積む中で、知的障害を持つ子どもたちへの感覚教育が驚くべき成果を生むことを発見しました。

その後、ローマのスラム街にて「子どもの家(Casa dei Bambini)」を設立し、通常発達の子どもにもこの教育法を適用。

結果として、子どもたちは自主的に秩序を守り、驚くほどの集中力と学習意欲を示したのです。

この実践を通して、彼女は以下のような考えを提唱しました。

・子どもには本来「自ら育つ力(自己教育力)」が備わっている

・教師や親は「指導者」ではなく「援助者・観察者」である

・環境を整えることで、子どもは自由と秩序の中で自発的に成長する

教育と医療を融合させた彼女の視点が、モンテッソーリ教育の信頼性と科学性を高めています。

自己教育力・敏感期・整えられた環境の意味

モンテッソーリ教育には、3つの重要なキーワードがあります。

それぞれの意味を知ることで、この教育法の本質が見えてきます。

子どもには、本来「知りたい・できるようになりたい」という内なる力があります。

大人が教え込まなくても、適切な環境があれば自ら学び、成長できるという考えです。

・ 敏感期

特定の能力が急激に発達する時期を「敏感期」と呼びます。

例えば、「言語」「秩序」「運動」「感覚」などへの興味が自然に高まる時期があり、

このタイミングを逃さず環境を与えることで、能力は効率よく伸びていきます。

・ 整えられた環境

子どもが自由に選び、自分で使い、自分で戻せる環境が整っていることが重要です。

「すぐに手が届く」「使いやすい」「整っている」ことが、子どもの行動を助けます。

大人はこの環境を準備し、子どもが自発的に関われるよう見守る存在に徹します。

このように、モンテッソーリ教育は「大人が教える教育」ではなく、「子ども自身の力を信じて支える教育」であることが分かります。

なぜモンテッソーリ教育が幼児教育で注目されているのか

近年、子どもの主体性や個性を重んじる教育法が注目されています。

その中でもモンテッソーリ教育は、「教え込む」のではなく、「子どもが自ら学ぶ力」を引き出す方法として、教育現場や家庭で支持を集めています。

本章では、この教育法が注目される理由を3つの視点から解説します。

自主性・集中力・非認知能力を育む効果

モンテッソーリ教育では、子どもが「やりたい」と思った活動を自分で選び、納得するまで取り組むことができます。

この「自己選択」と「繰り返し」の体験により、以下の力が自然に育まれます。

・自主性:自ら判断し、行動する力

・集中力:一つの活動に深く没頭できる力

・自己管理力:自分の行動を客観的に見つめる力

・協調性:年齢混合の環境で、他者と自然に関わる力

これらは「非認知能力」と呼ばれ、近年の教育で重視される資質です。

テストでは測れないけれど、将来の人間関係や自己実現に不可欠な力として注目されています。

脳科学・発達心理学による裏付け

モンテッソーリ教育は、脳の発達段階や心理学的な知見に基づいた構成が特徴です。

特に次のような理論と結びつきがあります。

根拠となる学術的視点

| 分野 | モンテッソーリとの関係性 |

|---|---|

| 脳科学 | 0〜6歳は脳の神経回路が急速に発達。環境刺激が学習効果に直結。 |

| 発達心理学 | 「敏感期」=特定の能力に対する感受性が高い時期に学ぶと効果的。 |

| 認知心理学 | 「自分で選ぶ・手で触れる」ことで記憶が定着しやすい(体験型学習) |

また、最新の研究では、自由選択制の教育環境がドーパミン分泌を促し、学習動機が高まることも報告されています。

これはモンテッソーリの提唱と一致しており、実践的な裏付けとなっています。

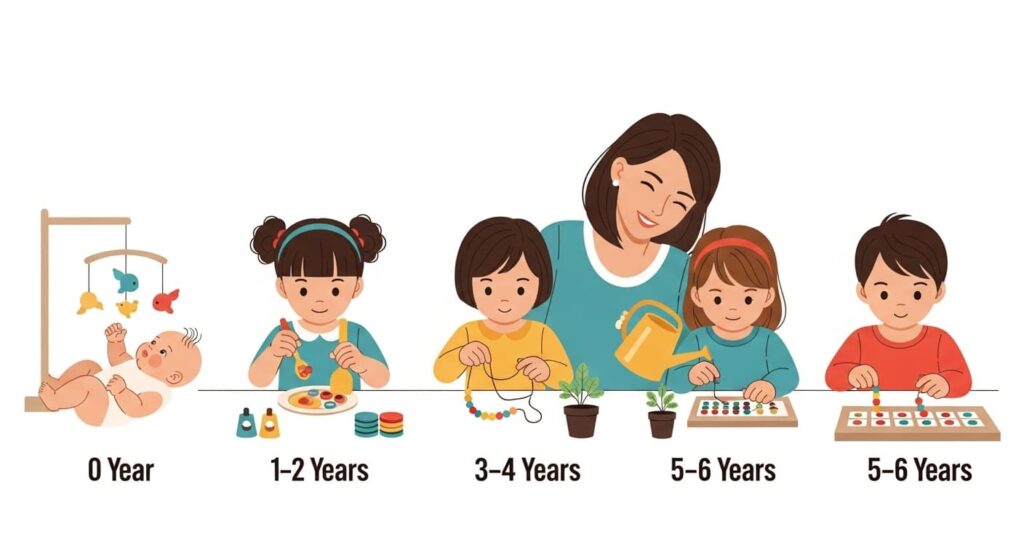

0〜6歳の発達段階に合った教育メソッド

モンテッソーリ教育が幼児期に適している理由の一つは、0〜6歳という人格形成の土台となる時期に、段階的な学びが設計されていることです。

年齢別の教育的アプローチ

| 年齢 | 特徴 | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| 0〜3歳(乳児期) | 感覚の発達、秩序を好む、模倣が盛ん | 日常生活の練習、音・触覚の教具、絵カードなど |

| 3〜6歳(幼児期) | 自己表現・言語・数概念が活発化 | 感覚教育、言語教具、数教育、文化教材など |

このように、「やる気」や「好奇心」が自然に引き出される仕組みが用意されているため、子どもが無理なく、自ら学ぶ力を身につけていくことができます。

幼児教育の中核を担うモンテッソーリ教育の5つの分野

モンテッソーリ教育の核を成すのは、「日常生活の練習」「感覚教育」「言語教育」「数教育」「文化教育」の5つの活動分野です。

これらは幼児の発達段階による敏感期に合わせて構成され、五感・自立・知的探究・社会理解などをバランスよく育てる体系として注目されています。

以下に、それぞれの特徴と目的を具体的に見ていきましょう。

日常生活の練習|自立と自己管理力の基礎

この分野では、靴を履く、服をたたむ、手洗いや食器の片付けなど、日常の家事を通して「自分でできる力」を養います。

小さな動作の積み重ねが、手指の運動制御や秩序感、集中力を育むきっかけとなります。

また、活動を自分で選んで実行し、片付けまで行う体験が「責任感」と「自己効力感」を育てます。

こうした「おしごと」を繰り返す中で、子どもは自然と自立に向かって成長していきます。

モンテッソーリ保育では、これらを「子どもにとって意味ある学び」として重視しています。

感覚教育|五感を通じて世界を知る力を育てる

感覚教育は、視覚・聴覚・触覚など五感を繰り返し使う教材を通じて「観察する力」や「分類する力」の基礎を培います。

例えば、色や形、大きさや重さの違いを比較できる教具があり、子ども自身の感覚で学びを体得します。

こうした手を動かす活動(体験型学習)は記憶の定着を促し、知的理解の基盤となります。

感覚分野の教材は、抽象的な概念へ移行する前の準備段階として極めて重要です。

「言語」「数」「文化」といった他の教育分野の理解につながる役割も担っています。

言語教育|読み書きの前に必要な力を育む

言語教育では、まず「音」と「文字」の結びつきを砂紙文字や音棒を使って学びます。

音を聞いて文字に触れ、自分で文字を組み合わせる過程を通じて、文字と言葉への理解が自然に深まります。

このような「触って覚える」プロセスは、発語や語彙力の豊かさを刺激し、読み書きの土台作りに役立ちます。

文字を操作する体験を通して、文字の形状や音韻構造を体感ベースで学べます。

こうして日々の言語体験が、読み書きへのスムーズな移行を支えます。

数教育|数の概念と論理的思考の土台づくり

数教育は、数字や数の概念を具体的な教具を使って形・量・順序などと結びつけることから始まります。

例えば、数字付きの棒やビーズ、数のタイルなどを触ることで「量の差」「順序性」「計算への意識」が育ちます。

子どもは数の「感覚的な理解」から「概念的な理解」へと進み、抽象的な論理思考へつながります。

手や体を使った具体体験が、数学的な直観と論理力の基礎を築きます。

感覚教育が基盤となり、数教育がその上に構築される構造も大きな特徴です。

文化教育|地理・音楽・自然を含む広範な学び

文化教育では、地理、動植物、歴史、音楽、芸術などを通じて、多様な世界への理解と興味を育みます。

地図や生物の標本、季節の観察など具体的教材を使い、「自分の住む世界」と「遠い世界」のつながりを学びます。

この分野は、子どもの好奇心に火をつけ、広い視野と思考の柔軟性を育てる役割を果たします。

文化分野の体験は、子どもが自己とは異なる文化や自然に親しむ第一歩となります。

多様性の理解や共感、環境への関心を育むことにもつながります。

| 分野 | 目的・効果の概要 |

|---|---|

| 日常生活の練習 | 自立・秩序・責任感を育む |

| 感覚教育 | 観察力・分類力・認識力の基盤を形成 |

| 言語教育 | 音・文字・語彙力から読み書きの基礎を育む |

| 数教育 | 数の直観から論理的思考へ移行する力を育む |

| 文化教育 | 幅広い世界理解と共感・探究意欲を深める |

家庭でも実践できるモンテッソーリ幼児教育の始め方

モンテッソーリ教育は、家庭の中でも十分な環境づくりから始められます。

子どもが主体的に学び、自立できるような「整えられた環境」を用意することが第一歩です。

ここでは、家庭での具体的な取り組み方法と3つの視点から始め方をご紹介します。

教具よりも大切?まず整えたい家庭環境の工夫

まずは子どもにとって使いやすい空間を整えることが肝心です。

使う物は定位置に。

子どもが自分で取り、戻せる仕組みを作ることで集中力と自己管理力が促されます。

・自由と独立を感じられる

子どもが自分で選び、動けるスペースがあることで、自立心が自然に育ちます。

・シンプルで美しい

装飾が多すぎない落ち着いた環境は、感性を刺激し、集中を後押しします。

・子ども視点での配置

棚や道具は子どもの目線、手の届く高さに置きましょう。

たとえば、子ども用のカトラリー引き出しを低い位置にするなど、少しの工夫で「自分でできた!」の機会が増え、自信とやる気につながります。

年齢別(0〜6歳)の実践アイデアと声かけ例

年齢に応じた活動と声かけを意識することで、より効果的な学びが進みます。

| 年齢帯 | 家庭でできる具体的活動例 | 声かけポイント |

|---|---|---|

| 0〜2歳(乳児期) | フロアベッド導入で自立移動の促進(就寝時) | 「お布団から自分で起きられたね!」 |

| 2〜4歳(幼児前半) | 棚に分類カードや色分け教材をDIYで設置 | 「赤いものだけ並べてみようか?」 |

| 全年齢 | 植物の水やりやほうきを使った掃除など、日常活動への参加 | 「ありがとう、すごく助かったよ」 |

こうした積み重ねが、日常の中での成功体験と自己肯定感の養育に繋がります。

親の関わり方|「教える」より「見守る」姿勢

モンテッソーリ教育の家庭実践において、親の関わり方は大きな鍵となります。

子どもの「やりたい」に寄り添い、無理に介入しない柔軟さをもつことが大切です。

・自ら選べる仕組みを支える

「これやりなさい」ではなく、「これとこれ、どっちがいい?」と選択の機会を与えましょう。

・叱るより伝える、褒めるより認める

行動の背景や理由を“伝える”言葉がけを心がけ、結果よりプロセスを評価します。

大人は子どもの発達のサポーターに徹し、必要な時にだけ手を差し伸べるスタンスが求められます。

急がず、見守る姿勢が家庭での成功の鍵となります。

幼児教育で使えるモンテッソーリ教具と選び方のコツ

モンテッソーリ教育では、「手で触れて学び、自ら気づく」教具が重要な役割を果たします。

家庭で取り入れる際は、教具の「目的」と「使いやすさ」に注目しつつ、年齢や子どもの発達段階に応じた選び方が鍵となります。

ここでは、教具の特徴、具体例、そして身近な工夫アイデアをご紹介します。

教具の特徴と目的|なぜ「手で学ぶ」のか

また、素材やデザインも美しく、思わず手に取りたくなるものが多く作られています。

・操作が簡潔で「これで何をするのか」が直感的にわかるシンプルさも重要です。

・多くの教具には「自己訂正」の仕組みが内蔵されており、子ども自身が間違えに気づき、修正できるよう工夫されています。

・手指を使って教具を操作すること自体が、脳のセンサー(大脳皮質)を刺激し、成長を促す科学的効果もあります。

このように、「触れる」「気づく」「試す」を通じて、子どもの五感・集中力・自己肯定感などが自然に養われます。

家庭で使えるおすすめ教具と年齢別の選び方

| 年齢帯 | おすすめ教具(例) | 効果と選ぶポイント |

|---|---|---|

| 3〜6歳 | 円柱さし、雑音筒、砂文字板、メタルインセッツ | 大きさ・音・書く動作を通じて、感覚・言語・図形理解を育む |

| 幼児期全体 | 世界の国旗、色つき地球儀 | 地理や文化への興味を広げる入り口として ◎ |

| 日常生活系 | 着衣枠、紐通し | 指先の器用さ・自立性を養う基本トレーニング |

たとえば、砂文字板は「触って文字をなぞる」ことで、筆順・形の理解が定着する言語教具です。メタルインセッツは、描く活動を段階的に導く手指の訓練として優れています

手作り・代用品でもOK!身近なもので実践する工夫

● 豆挽き器(ミル)はモンテッソーリ教具ではないものの、ハンドルを回す行為が五感を刺激し、子どもの好奇心を引き出します。

● 手作りのボタンフレームを厚紙やフェルトでDIYすれば、指先の訓練として活用可能です。

● 雑音筒の代替品として、内容物を変えた複数の小瓶で音の違いを聞き分ける遊びも代用になります。

子ども自身が分類したり比較する体験が大切です。

● 型はめパズルや幾何パズルを自作すれば、形の認識や観察力を養う教材に早変わり。

幼児教育としてのモンテッソーリのメリットとデメリット

モンテッソーリ教育は、子どもの自主性や豊かな個性を引き出す幼児教育として広く評価されています。

モンテッソーリ教育は、子どもの自主性や豊かな個性を引き出す幼児教育として広く評価されています。

ただし、すべての家庭や子どもに適しているわけではなく、誤解や実情を知ることも重要です。

以下では、この教育法の良い面と注意点をバランスよく見ていきましょう。

主なメリット|自立・創造性・自己肯定感の育成

・モンテッソーリ教育は、子どもが自分で選び、取り組む「おしごと」を通じて、自分で考えて行動する自立心を育てます。

・感覚教材や教具による体験的な学びが、創造性や科学的思考を促進し、探究心を自然に高めます。

・異年齢の縦割りクラスでは、年少の世話をしたり、模範になったりする中で、責任感や自己肯定感が培われます。

・情緒の安定や集中力の向上も見られ、安心感のある学びの土壌として機能します。

デメリットや誤解されがちな点とは?

・自主性を重んじるあまり、協調性や集団行動の経験が不足しやすく、集団適応に課題を抱える可能性があります。

・「好きな活動ばかり選ぶ」ことで、必要な学びや体力を育む機会を逃してしまうこともあります。

・環境が静かで落ち着いている一方で、屋外活動や運動の時間が不足することも指摘されています。

・公立学校など一般的な教育スタイルに移行する際、環境の違いによる戸惑いや馴染みにくさが起こるケースもあります。

・また、費用面や教育環境の質に地域差があり、導入・維持における負担や格差への配慮も必要です。

向いている子ども・家庭の特徴とは?

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 主体性がある子 | 自分で動き、納得して行動できる子には自然と力が伸びます。 |

| 静かな活動を好む子 | 教具や集中作業を楽しめる子は、モンテッソーリの環境に馴染みやすいです。 |

| 家庭での協力体制がある方 | 家での取り組みを理解し、見守る姿勢を持てる家庭には適しています。 |

| 教育への時間・費用を投資できる家庭 | 質の高い教具や教室を選びやすい環境が効果を支えます。 |

モンテッソーリ教育は、子どもの「主体性」や「探究心」、そして「落ち着いた学びの習慣」を育む強力な教育法です。

その一方で、運動や集団生活、教育環境の幅広さにも目を向けるバランス感覚が大切です。

モンテッソーリ幼児教育を取り入れるなら?教室と通信教材の選び方

モンテッソーリ教育を家庭に取り入れる方法は、教室通いと通信教材の2パターン。

どちらが自分たちの家庭に合っているのか、以下のポイントで整理してみましょう。

教室選びのポイント|認定・方針・雰囲気をチェック

モンテッソーリ教室と名乗っていても、その質はさまざまです。

以下のチェックポイントを参考にしてください。

| 観点 | 見学時にチェックしたいポイント |

|---|---|

| 認定 | 日本モンテッソーリ教育綜合研究所などの公式認定か |

| 教師の対応 | 「手を出しすぎない」かつ「必要なサポートがある」か |

| 教具と環境 | 子どもが自発的に取り組めるよう整えられているか |

| 教育方針 | 自主性・選択の自由・活動の繰り返しを重視しているか |

補足:入会前には必ず「体験見学」や「保護者説明会」への参加がおすすめです。

通信教材との違い|家庭学習のメリットと注意点

モンテッソーリ教育を家庭に取り入れる手段として、通信教材を選ぶご家庭も増えています。

ただし、「手軽だから」という理由だけで選ぶのは要注意です。

通信教材にも明確なメリットと注意点があり、理解した上での選択が重要です。

通信教材のメリット

●自宅で好きな時間に取り組めるため、共働き家庭にも適している

●教室に通うよりコストが抑えられるケースが多い

●保護者が子どもの成長を間近で見守れる機会が増える

注意したいポイント

●教室のように先生が管理してくれるわけではないため、継続のカギは「親の関与」

●子どもの好奇心を引き出す工夫(教材を選ばせる、成果を褒めるなど)が求められる

●教材だけに頼ると、モンテッソーリの本質である「主体性の尊重」が弱まる可能性も

モンテッソーリ的教材選びのコツ

通信教材を選ぶ際は、「感覚教育」や「日常生活の練習」が含まれているかどうかがポイントです。

紙の教材だけでなく、実際に手や身体を使って学べる内容がある教材を選ぶことで、モンテッソーリ教育の効果をより実感できます。

先輩ママの口コミに学ぶ「選んでよかった理由」

実際に選んだ家庭の声から、リアルなヒントを得てみましょう。

・「先生の関わりが絶妙。子どもが“考えて行動する”ようになった」

・「家では見られない集中力を発揮していて驚いた!」

・「教材が丁寧で、親の関わり方もわかりやすく書いてある」

・「朝食後に10分だけ取り組むスタイルが続いてます」

教室 or 通信教材?比較早見表

| 比較項目 | 教室通い | 通信教材 |

|---|---|---|

| 向いている家庭 | 教育環境を整えてしっかり取り組みたい | 自宅で柔軟に取り入れたい |

| メリット | 専門家のサポートが受けられる | コストが低め・時間が自由 |

| デメリット | 費用・送迎などの負担がある | 親の関わりに依存しやすい |

| 教具の扱い | 本格的な木製教具 | 簡易版または紙ベースが中心 |

| 親の関与の度合い | 少なめでもOK(任せられる) | 高め(伴走が必須) |

幼児教育はいつから始める?モンテッソーリ的タイミングの見極め方

「幼児教育は早いほうがいい」と言われても、実際にいつから始めるべきか迷う方は多いでしょう。

モンテッソーリ教育では、子どもの“内なる成長エネルギー”を大切にし、特定の発達時期に適したアプローチをとることが特徴です。

以下では、モンテッソーリ的視点で見る最適な開始時期と、その判断基準を解説します。

最適なスタート時期は0歳?タイミングの見極め方

モンテッソーリ教育は、「誕生からすでに教育が始まっている」という考え方に基づいています。

つまり、0歳からの関わりが極めて重要とされているのです。

特に注目されているのが「無意識的吸収精神(0〜3歳)」という時期。

この期間は、環境から言葉・動作・感情などを自然に吸収する“黄金期”とされ、周囲の影響を最も強く受けるタイミングです。

・0歳から始められる:教具よりも、整った環境・語りかけ

・触れ合いが重要

・特別な知識や教材は不要:親の関わり方がカギ

・1〜2歳から教具導入も可能:子どもの興味と発達に合わせて段階的に

敏感期に合わせた学びのアプローチ

モンテッソーリ教育の最大の特徴のひとつが、「敏感期」の活用です。

これは、特定の能力に強い興味を示し、自然と繰り返し取り組む時期のこと。

| 敏感期の例(年齢は目安) | 特徴と適した活動 |

|---|---|

| 0〜1歳(運動の敏感期) | ハイハイ・つかまり立ち・歩行など |

| 1〜2歳(秩序の敏感期) | おもちゃの定位置・同じルーティンを好む |

| 2〜3歳(言語の敏感期) | 単語の爆発的習得・語りかけが効果的 |

| 3〜6歳(感覚・社会性) | 教具への関心・仲間との関わりが増える |

この「敏感期」を見極めて環境を整えることで、子どもは自ら学び始めるのです。

始めるか迷ったときの判断基準とは?

「うちの子、まだ早い?」「今からでも遅くない?」そんな迷いを感じたら、以下の3つの視点から考えてみましょう。

興味を持つものが変化した、何度も同じ遊びを繰り返すなどがサイン。

・親の関わり方を変える準備があるか

教えるより「見守る」姿勢が必要。

急かさず、待つ覚悟があるかも大事です。

・家庭でできる環境があるか

高価な教材より、安心して活動できる“整えられた環境”が大切。

始めるか迷ったときのアドバイス

「できていないこと」に注目するより、「やりたい!」という子どもの意思を尊重することが、モンテッソーリ教育の本質です。

モンテッソーリと他の幼児教育法の違いを比較しよう

幼児教育法は、それぞれ育てたい資質や学びのスタイルによって特色があります。

ここでは、モンテッソーリ、シュタイナー、七田式という代表的な3つの方法を比較し、教育方針・教材・家庭の関わり方の違いから、子どもに合った選び方のヒントを探ります。

モンテッソーリ vs シュタイナー vs 七田式の違い

| 教育法 | 基本理念・特徴 |

|---|---|

| モンテッソーリ教育 | 「子どもには自分を育てる力がある」という前提で、発達段階に合った教具や環境を通じて、自発的な学び・自立・集中力を育む教育法。混合年齢の集団で、教師は「教える」のではなく「見守る・援助する」役割。 |

| シュタイナー教育 | 創始者ルドルフ・シュタイナーの人智学に基づき、精神性・芸術性・感受性の発達を重視。

物語・手仕事・音楽・リズムを通して心身の調和を目指す。知識教育よりも「人間形成」を重視し、読み書き・計算の導入は小学校以降が基本。 |

| 七田式教育 | 0歳からの早期右脳教育を重視。「イメージ力」「直感力」「記憶力」を伸ばすため、フラッシュカードや暗唱を多用。親子の絆・信頼感を軸に、愛情を土台とした肯定的な声かけで子どもの潜在能力を引き出す。「褒める・信じる・認める」がキーワード。 |

教育方針・教材・親の関わり方を比較

モンテッソーリ

● 方針:子どもが自ら選び、集中する「自発的学び」を促す。

● 教材:木製の感覚教具、実生活に即した活動が中心。

● 親の関わり:見守り・観察。子どもの成長を支える役割。

シュタイナー

● 方針:芸術・自然・リズムを通じた感性と創造力の育成。

● 教材:手仕事や絵画、歌や劇、自然素材が多用。

● 親との関わり:信頼関係と継続性を重視。子どもの成長をゆったり支える。

七田式

● 方針:右脳を活性化してスピードや記憶、直感力を伸ばす。

● 教材:フラッシュカード、暗唱、プリント学習が中心。

● 親の関わり:褒めて伸ばす関与が基本。短期集中の家庭学習にも向く。

子どもに合った教育法を選ぶためのチェックポイント

モンテッソーリ・シュタイナー・七田式は、それぞれ異なる価値観やアプローチを持つ教育法です。

以下の4つの視点で見ていくと、家庭と子どもに最適な教育スタイルが見えてきます。

① 子どもの性格・興味から考える

● 自主性を重んじる子 → モンテッソーリ教育

● 表現や創造が好きな子 → シュタイナー教育

● テンポよく刺激を好む子 → 七田式教育

② 家庭の生活スタイルや教育への理想

● ゆったりとした時間の流れを大切にしたい家庭 → シュタイナー教育

● 自立心を育てたい家庭 → モンテッソーリ教育

● 反復による定着を家庭で重視したい → 七田式教育

③ 学び方のスタイル(インプット重視か体験重視か)

| 教育法 | 主なインプットスタイル |

|---|---|

| モンテッソーリ | 「自ら考え、手を動かしながら学ぶ」体験重視型 |

| シュタイナー | 「芸術・物語・自然を通じて心を育てる」感性重視型 |

| 七田式 | 「短時間で反復し、脳に刺激を与える」記憶重視型 |

④ 保護者の関わり方のスタンス

● 子どもを見守りながら自発性を尊重したい

→ モンテッソーリ教育

● 子どもと一緒に創作や表現を楽しみたい

→ シュタイナー教育

● 褒めて伸ばしたい、積極的に声かけしたい

→ 七田式教育

教育法の選び方のコツ

どの教育法にも優劣はなく、「家庭の価値観」と「子どもの学び方」に合うかどうかがカギです。

まずは、「親が大切にしたいこと」+「子どもが楽しめること」の交差点を探すことから始めましょう。

関連コラム

| 記事タイトル | 内容の概要 |

|---|---|

| 幼児教育とは?心理学と脳科学で読み解く始め方・効果・実践法を解説 | 幼児教育の定義、心理学・脳科学的根拠、年齢ごとの育ちの特徴、家庭での具体的アクションまで網羅的に解説されています 。 |

| 幼児教育×非認知能力の決定版|年齢別アプローチと遊び・習い事の選び方 | 非認知能力(自己肯定感・協調性・やる気など)の重要性に着目し、家庭と園との連携や遊びを通じた実践アイデアが豊富に紹介されています。 |

| 幼児教育における「遊び」の重要性とは?年齢別・発達段階別の選び方から実践方法まで | 「遊び=学び」をテーマに、脳科学・心理学の視点から、年齢に合った遊びの選び方や家庭での取り入れ方を具体的事例と共に解説しています。 |

おすすめ書籍 —|『モンテッソーリの幼児教育 ママ、ひとりでするのを手伝ってね!』

こちらの本は、相良 敦子先生によるモンテッソーリ教育の入門書として定評があります。

教育理論だけでなく、家庭での実践方法や言葉かけが分かりやすく掲載されており、初めてモンテッソーリ教育を学ぶ方にぴったりの一冊です。

Amazonでも人気で継続して在庫があります。

● 理論と実践のバランス:モンテッソーリ教育の基本理念を理論的に解説しつつ、家庭での具体的な実践例や教具の使い方も紹介しています。

● 親しみやすい語り口:専門用語だけでなく、やさしい言葉と具体的なエピソードで構成されているため、読者に親近感があり、読み進めやすい内容です。

● 「ひとりでもできる」前向きな姿勢:育児中の親が感じがちな不安や迷いに寄り添いながら、前向きな実践を促します。

● Amazonで入手しやすい:現在も販売されており、書店やネットショップで簡単に購入可能です。