「子どもの習い事、何にする?」と迷ったら、まず家庭の時間・費用・送迎の制約と、子どもの興味を整理しましょう。

本ガイドでは、2025年の人気ランキングと年齢別おすすめの習い事を紹介します。

時間×費用×興味で決める選び方、月謝以外も含めた年間総額の見方、送迎負担を下げる実践策、体験レッスンで確認すべきポイント、そして続ける工夫ややめどきの判断までを一気に解説していきます。

共働き家庭でも無理なく続けられる現実的な選択肢を見つけられるよう、チェックリストと具体例も用意しました。

今日から迷いを減らし、わが家に合う一歩を踏み出しましょう。

2025年子どもの習い事人気ランキング

最新の複数調査を俯瞰すると、「水泳」は不動の1位です。次いで英語・学習塾・音楽(ピアノなど)が上位に入り、ここ数年はプログラミング系の伸びが目立ちます。

最新の複数調査を俯瞰すると、「水泳」は不動の1位です。次いで英語・学習塾・音楽(ピアノなど)が上位に入り、ここ数年はプログラミング系の伸びが目立ちます。

学年が上がるにつれて学習塾の比率が高まり、小学校低学年までは水泳が優位という構図が共通しています。

調査により順位やカテゴリ名は異なる点に留意しつつ、傾向として見ていきましょう。

定番TOP5(水泳・英語・ピアノ・サッカー・書道)

1位:水泳

子どもの習い事で最も人気の水泳は、安全教育・体力づくり・呼吸機能向上の面で親の支持が厚く、0歳からでも始められる習い事として長年愛されています。

全身運動で基礎体力が身につき、はじめての習い事としても人気が高いのが特徴です。

2位:英語・英会話

小学生の習い事ランキング上位の英語は、低学年の”英語耳”づくりやコミュニケーション体験の場として定着しています。

子ども向け英会話教室の選択肢も豊富で、将来の受験や就職にも直結する実用性の高さが評価されています。

3位:ピアノ

音楽系習い事の代表格ピアノは、聴覚・集中力・達成体験を積みやすい王道として評価されています。

子どもの脳の発達にも良い影響があるとされ、情操教育の面でも人気の習い事です。

4位:サッカー

男の子に人気の習い事サッカーは、協調性・持久力・自己効力感を育み、地域クラブの裾野が広い点が魅力です。

地域に根ざしたチームスポーツとして社会性も身につく運動系の習い事の定番です。

5位:書道

習い事費用を抑えたい家庭に人気の書道は、比較的低価格で始めやすく、丁寧さや姿勢・集中力を育てやすい定番として支持されています。日本の伝統文化に触れられる点も評価されています。

子どもの習い事ランキング調査では、多くの調査で水泳・英語・音楽・学習塾が上位を占める傾向が見られ、これら定番の習い事は長期にわたって人気を維持しています。

急上昇ジャンル(プログラミング・ダンス・英会話)

プログラミング教室やロボット教室では、論理的思考や創造力、試行錯誤の耐性を育てる“新定番”として注目されています。

ダンスは表現・体幹・リズム感を総合的に伸ばし、男女ともに人気が上昇しています。

英会話はオンライン学習の選択肢が増え、送迎負担を抑えながら継続しやすい環境が整っています(オンラインでは月額プランの幅も広がっています)。

年齢別おすすめ一覧

開始年齢には個人差がありますが、保護者調査では3〜5歳で始めた家庭が約半数というデータもあります。焦らず“生活リズムに乗るかどうか”を基準に判断しましょう。

習い事選びの3つのポイント

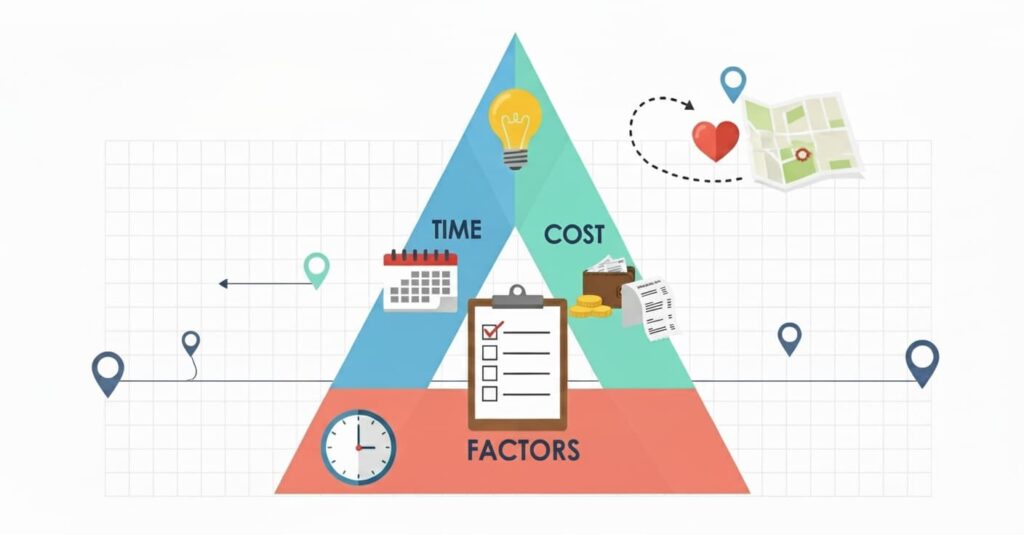

「時間(送迎)×費用(総額)×子どもの興味(相性)」の3軸でふるいにかけると迷いが減ります。

「時間(送迎)×費用(総額)×子どもの興味(相性)」の3軸でふるいにかけると迷いが減ります。

まず家庭の制約を明確化し、候補を3つに絞ったうえで体験レッスン→比較→最初の3か月は“ならし”という順で進めましょう。

家庭の制約を整理する(時間・費用・送迎)

時間は、学童・放課後・夕方の動線に乗るかどうかを確認し、就寝時刻から逆算して「週の総活動時間(学校+習い事+宿題)」の上限を決めます。

費用は、月謝だけでなく発表会・大会・検定・備品・交通費まで洗い出し、年額で比較します。

送迎は、自宅・学校(幼稚園・保育園)・駅の“トライアングル動線”内にあるかを確認し、オンライン可否や振替制度、保護者当番の有無を最初にチェックしましょう。

以下のチェックリストを参考に、家庭の制約を整理してください。

□ 学童・放課後・夕方の動線に合致している

□ 就寝時刻から逆算した平日帰宅目標:__時__分

□ 週の総活動時間(学校+習い事+宿題)の上限:__時間

□ 週の受講回数:__回/1回あたり__分

□ 月謝:__円を確認

□ 初期費(入会金・道具・教材):__円を計上

□ 追加費(発表会/大会/検定/衣装/交通)を洗い出し済み

□ 年額見積=(月謝×12)+追加費:合計__円

□ “三角動線”内(片道移動時間:__分)

□ オンライン受講の可否を確認

□ 振替制度の有無・条件(当日可/回数制限など)を把握

□ 保護者当番・同行の要否と頻度を確認

□ 代行送迎や学童連携の有無を確認

子どもの興味と性格を見極める

「好き」「得意」「苦手を補いたい」のどれを優先するかを親子で共有します。

人前が得意な子は発表機会の多い音楽・ダンスが合いやすく、マイペースな子は少人数やマンツーマンの書道・ピアノが向きやすい傾向があります。

その子が成功体験を積める場を第一条件として選びましょう。

体験レッスンで確認すべきこと

先生の声かけが「できた点」を具体的に言語化してくれるかを確認します。

指導人数比や安全配慮、見学可否(写真・動画のルールを含む)を事前に把握します。

月謝以外の費用、振替・休会の条件、発表会や大会の頻度を必ず質問します。

子どもの表情を観察し、帰路で「また行きたいか」を本人に尋ねて意思を確認します。

□ できた点を具体的な言葉でフィードバックしてくれる

□ 子どもへの声かけが肯定的で分かりやすい

□ 指導人数比(生徒:先生)= __:__ を把握

□ 安全配慮(怪我対応/救急連絡体制/保険)への説明

□ 保護者の見学可否:〔常時可/体験のみ可/不可〕(写真撮影・動画撮影のルール)

□ 送迎動線・入退室の流れ(受付場所・付き添い要否)

□ 月謝以外の費用(発表会/大会/検定/衣装/教材/交通)を確認

□ 振替の条件(当日可・事前連絡必須・回数制限など)を把握

□ 休会・退会の手続きと締切日、再開時の費用を確認

□ 体験当日の入会特典・初期費(入会金・道具)= 合計金額に明確にする

□ レッスン中の表情・参加姿勢(楽しそう/不安そう/集中できている)を観察した

□ 帰路で「また行きたい?」と本人に尋ね、理由まで聞き取った

□ 自宅に戻ってからの再評価(疲労度・宿題との両立)を家族で話し合った

□ 我が家の基準(時間・費用・送迎・子の意欲)に照らして合格/保留/見送り

□ 次回体験や比較候補(教室名:__/日程:__)を決めた

年齢別おすすめ習い事と始めどき

年齢により“伸ばしたい力”の優先度は変わります。

年齢により“伸ばしたい力”の優先度は変わります。

未就学期は非認知能力と生活リズムを整え、小学校低学年は基礎体力・基礎学力を固めます。

小学校中~高学年は自走力を育て、挑戦できる場を用意しましょう。

0~3歳:生活リズムと愛着を土台に“親子で短時間”から

0~3歳は「遊び=学び」と捉え、読み聞かせ・手遊び・親子リトミックで安心感と感覚を育てます。

ベビースイミングやプレ体操、砂・水・粘土・積み木などの感覚遊びも効果的です。英語は歌や絵本で“音に触れる”程度で十分です。始めどきは生活リズムが安定してからを目途に考えましょう。

15〜30分×月2〜4回の短時間で、親子同伴・少人数・安全配慮・振替の柔軟さを基準に選びましょう。

3~6歳:基礎体力と感性を育てる習い事

水泳教室では水慣れから水泳へ進み、体操で全身運動を確保しましょう。

リトミックやピアノ教室ではリズム感覚と聴く力を伸ばせるでしょう。絵画・造形教室で表現力を育てるのも良い時期です。

英語は“遊び×音”で抵抗感を防ぎます。通いづらい場合には園の課外授業やオンライン教室を選ぶと続けやすくなります。

小学生:学習系と運動系のバランス

小1~2年生では「読む・書く・数える」を整えつつ、水泳や体操で姿勢と体幹を養いましょう。

小3~4年生はサッカー・ダンス・武道で協調性と挑戦を経験できると良いでしょう。

小5~6年生は目標を言語化して検定・大会・発表会など見える成果を設定します。

学年が上がるほど学習塾の比率が高まるため、活動総量を見える化して過密化を防ぎましょう。

共働き家庭向けの選択肢

学童併設や駅チカの短時間クラス、オンライン(英会話・プログラミング)、週末のみ/隔週の教室を組み合わせると両立しやすくなります。

曜日を固定して送迎のシェアを検討し、自治体や企業の教育クーポン・助成の有無も確認しましょう。

費用の実態と続けるコツ

習い事の月謝は、地域・教室・頻度で大きく異なります。比較は「年間総額(=月謝×12+発表会・検定・道具・交通)」で行い、初年度や継続にかかる費用なども含めて計画しましょう。

習い事の月謝は、地域・教室・頻度で大きく異なります。比較は「年間総額(=月謝×12+発表会・検定・道具・交通)」で行い、初年度や継続にかかる費用なども含めて計画しましょう。

続けるコツは送迎の動線と振替レッスンの設計、オンラインを併用することです。やめどきの基準も先に決めておきます。

年間費用の目安と家計との兼ね合い

年額は〔月謝×12〕+〔発表会・大会・検定・道具・交通〕で見積もります。初年度は入会金や楽器・道具が上乗せになります。

ダンス・音楽・スポーツの習い事では、年1回の発表会など一番お金がかかる時期を必ず確認し、定期的に「継続/科目変更/頻度調整」を家族で見直します。

送迎負担を減らす工夫

地図アプリで自宅—学校—駅の三角動線に習い事候補をプロットして、移動の負担を見える化します。

振替制度が柔軟な教室や保護者の送迎可否、代行送迎サービスの有無を最初にチェックしましょう。

オンラインや自宅に先生が来る出張サービスを併用すると、平日の詰まりを解消しやすくなります。

やめどきの判断基準

「涙が出るほど嫌がる状態」「身体的負担や睡眠不足」「家庭の優先順位の変更」のいずれかが2〜3週連続で続いた場合は見直します。

辞める・休む・続け方を変える(頻度変更・オンライン化)の三択を比較し、子どもが「やってよかった点」を言語化して区切りをつけましょう。

よくある質問

よくいただく三つの疑問に、これまでの内容を踏まえて簡潔にお答えします。

よくいただく三つの疑問に、これまでの内容を踏まえて簡潔にお答えします。

開始時期は「生活リズム」と「本人の意思」を優先し、数は「睡眠と家庭学習の時間が崩れない範囲」で決めます。

費用は地域差が大きいため、必ず年間総額で比較してください。

いつから始める?何個まで?費用相場は?

始めどきは、3〜5歳で始める家庭が多いという調査があり、未就学期は“生活リズムに無理なく乗るかどうか”を基準に判断します。

個数は、まず1つ+家庭学習/遊びを基本とし、増やす場合は“睡眠と宿題や家庭学習の時間を確保できるかどうか”を前提に考えます。

費用は習い事の内容による差が大きく、英会話は月8,000〜10,000円、書道は5,000〜8,000円など、習い事によって目安があります。

以下は3歳以降の子ども1人に保護者が支出した1年間の学校外活動費です。

| 区分 | 学校外活動費 |

| 私立幼稚園 | 157,535円 |

| 公立幼稚園 | 100,049円 |

| 私立小学校 | 720,428円 |

| 公立小学校 | 216,107円 |

引用:文部科学省>令和5年度子供の学習費調査の結果について

令和5年度の公立・私立学校総数に占める私立学校の割合、及び公立・私立学校に通う全幼児・児童・生徒数全体に占める私立学校に通う者の割合は以下の通りです。

幼稚園( 学校数:68.8% 園児数:88.3% )

小学校( 学校数: 1.3% 児童数: 1.3% )

関連コラム

● 幼児教育と習い事|始める時期・人気ランキング・費用と選び方を徹底解説

● 幼児教育と習い事|始める時期・人気ランキング・費用と選び方を徹底解説

「いつから・何を・いくらかかるか」を一気通貫で整理。年齢別おすすめとチェックポイントがまとまっており、本記事の“選び方”章と相互補完できます。

● 幼児教育×非認知能力の決定版|年齢別アプローチと遊び・習い事の選び方

“やる気・自己肯定感・協調性”など非認知スキルを、0〜6歳の段階別にどう伸ばすかを解説します。

● 0歳から始める幼児教育の完全ガイド|月齢別発達と取り組み方・費用対効果を解説

0歳児向けの具体的な関わり(読み聞かせ・リズム遊び・睡眠リズム)と、教室比較・費用感まで網羅しています。

まとめ

今回の記事では、子どもの習い事選びの基本と最新傾向について解説しました。

● 人気ジャンルの特徴と年齢別の始めどき

● 時間・費用・送迎で迷わない選び方の手順

● 年間総額の見積もりと続けるための工夫

以上のポイントを踏まえ、家庭の生活リズムに合う“続けやすい一歩”から始めていきましょう。