幼児教育は、子どもの人格形成・学習意欲・社会性を大きく左右する極めて重要な時期です。

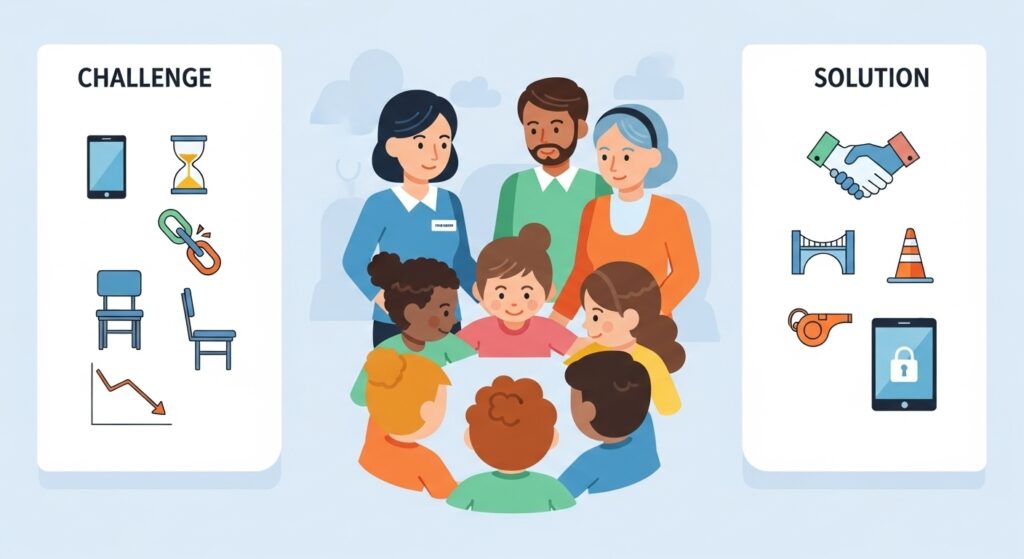

しかし現代社会では、少子化や核家族化、共働き家庭の増加といった社会的変化に加え、保育士不足やデジタル社会の影響など新しい課題が顕在化しています。

本コラムでは、以下の3点を中心に解説します。

● 心理学・発達理論をもとにした子どもの成長支援の考え方

● 保護者・保育者が今すぐ取り組める具体的な解決策

現代の幼児教育が直面する課題とその解決策

現代の幼児教育は、単なる知識習得の場ではなく「子どもの生きる力を育む基盤」として位置づけられています。

現代の幼児教育は、単なる知識習得の場ではなく「子どもの生きる力を育む基盤」として位置づけられています。

しかし、社会構造の変化と生活様式の多様化により、多方面で課題が深刻化しています。以下にその代表的な課題について深掘りします。

家庭環境の変化がもたらす教育力の低下

核家族化や共働きの増加により、家庭での教育力が弱まりつつあります。

親子の会話や生活習慣の形成が十分に行われず、子どもの社会性や自己調整力が育ちにくい状況が指摘されています。文科省の調査でも、家庭教育支援の必要性が強調されています。

このような認識は、親自身が子どもへの関わり方に悩んでいる現状を反映しており、親子のかかわりの支援や教育情報の提供の必要性が高まっていることを示しています。

引用:文部科学省>第1章 子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の方向性

地域社会の教育力の低下と孤立化

地域のつながりが希薄になり、かつて地域で補完されていた教育機能が失われています。

その結果、家庭や園が孤立し、支援ネットワークが機能しにくいという問題が発生しています。

地域のつながりや支援意識の希薄化については、中央教育審議会の報告においても、都市化・過疎化・家族構造の変化に伴い、「地域の教育力が低下している」状況が明記されています。

引用:文部科学省>第1章 時代の変化に伴う学校と地域の在り方について

保育士不足と現場の過重負担

保育士不足は全国的に深刻な課題であり、特に都市部では欠員による待機児童や職員の過重労働が大きな問題となっています。

背景には低賃金や長時間労働、専門性に対する評価の低さがあり、離職率の高さが人材不足を加速させています。

さらに、幼稚園教諭についても同様に人材確保が難しい状況が見られます。

全国的には保育士ほど深刻ではないものの、都市部や私立幼稚園では欠員補充に時間がかかり、幼保連携型認定こども園の拡大によって「幼稚園教諭免許+保育士資格」を持つ人材が特に不足しています。

給与水準や業務負担に対する不満から離職するケースも多く、保育現場全体で人材難が続いているのが現状です。

デジタル社会がもたらす新たな教育課題

幼児期からのスマホ・タブレット利用は、言語発達や注意力に影響する可能性があります。

一方で、ICT教材を活用すれば学びの幅が広がるという利点もあり、リスクと活用の両立が求められています。

子どもの運動能力低下と生活習慣の乱れ

屋外遊びの減少や不規則な生活により、体力や基礎運動能力が低下傾向にあります。文科省の調査結果でも、体力テストの結果が長期的に低下していることが明らかにされています。

引用:文部科学省>子どもの発達段階に応じた体力向上プログラム

スポーツ庁>令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

心理学が示す幼児期の発達特性と教育の重要性

心理学の理論を理解することは、幼児教育を考えるうえで不可欠です。

心理学の理論を理解することは、幼児教育を考えるうえで不可欠です。

発達段階に応じた課題を把握することで、子どもに適した教育環境や支援を整えることができます。

エリクソンとピアジェに学ぶ発達理論

エリクソンは幼児期を「自律性vs羞恥心」「自主性vs罪悪感」の段階と位置づけ、適切な関わりが自己肯定感を育てるとしました。

ピアジェは2〜7歳を「前操作期」とし、象徴的な遊びや自己中心的思考が発達の特徴であると指摘しました。

両理論は、遊びを通した学びの重要性を裏付けています。

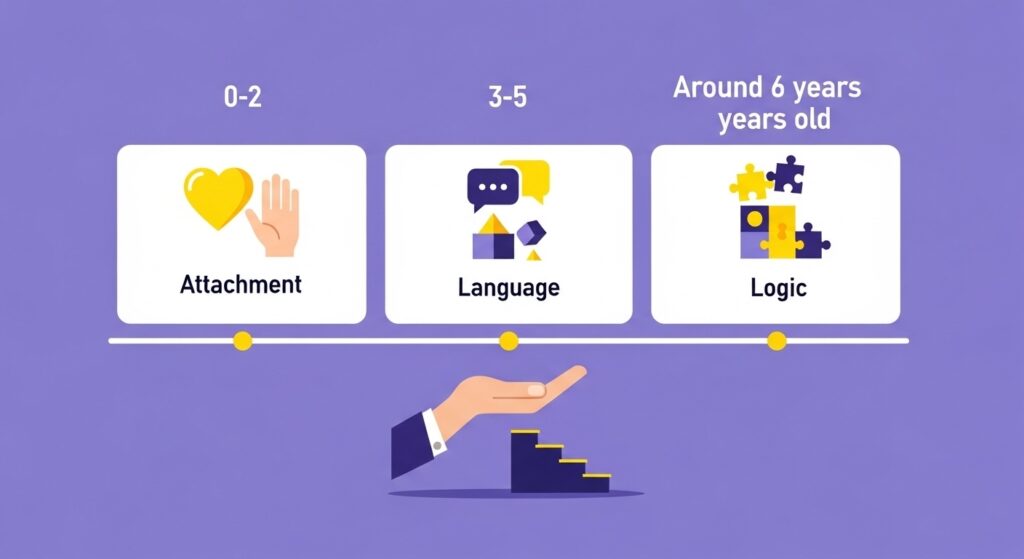

年齢別に理解する心と体の成長過程

0〜2歳は愛着形成と感覚運動の発達、3〜5歳は言語能力や社会性の発達、6歳前後は論理的思考の芽生えが特徴です。

発達段階ごとに適切な教育的関わりを行うことで、子どもの成長がより安定したものとなります。

|

年齢 |

主な発達の特徴 |

教育的関わりのポイント |

| 0〜2歳 | 愛着形成、感覚運動の発達 | 安心できる関係づくり、五感を使った遊びや体験を重視 |

| 3〜5歳 | 言語能力の発達、社会性の発達 | 会話やごっこ遊びを通じた言葉の習得、友達との関わりを支援 |

| 6歳前後 | 論理的思考の芽生え | ルールのある遊びや簡単な課題解決を通じて思考力を育成 |

個人差を尊重した発達支援のあり方

発達には大きな個人差があります。ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」の理論は、子どもが一人ではできないが、大人や仲間の支援を受けることで可能になる学びを重視しています。

これは保育・教育実践で特に重要な観点です。

|

子どもの特徴 |

配慮・支援のポイント |

具体的な関わり方 |

| 発達がゆっくりな子 | 焦らせず、安心できるペースで支援 | 一人でできる小さな成功体験を積ませる/見守りを重視 |

| 活発で先取り型の子 | 興味や関心をさらに広げる | 難易度を調整した課題や探究活動を与える/挑戦機会を増やす |

| 言語発達がゆるやかな子 | 表現手段を多様に保障 | 絵・動作・音楽など言葉以外の表現活動を取り入れる |

| 社会性の発達に課題がある子 | 無理のない人間関係づくり | 少人数での遊び、ペア活動、安心できる関係性から広げる |

| 感覚過敏・こだわりの強い子 | 環境調整と理解 | 静かな空間の確保/こだわりを尊重しながら少しずつ選択肢を広げる |

幼児教育をめぐる教育格差と社会的背景

幼児教育は本来すべての子どもに平等であるべきですが、家庭の経済状況や地域の資源によって学習機会に格差が生じています。

幼児教育は本来すべての子どもに平等であるべきですが、家庭の経済状況や地域の資源によって学習機会に格差が生じています。

これが将来的な学力格差や社会的不平等につながる懸念があります。

家庭・地域・経済格差が生む学びの機会差

教育費を十分にかけられる家庭とそうでない家庭の差は、就学前から顕著に現れます。習い事や絵本、ICT教材へのアクセス格差が、子どもの学びに影響します。

特別な支援が必要な子どもへの対応課題

発達障害や特別なニーズをもつ子どもへの支援体制は地域差が大きく、保育者のスキル不足も課題です。

インクルーシブ教育を実現するためには、制度と現場の両方で整備が求められています。

安全管理・ガバナンスと情報共有の不足

保育・教育現場では安全管理が重要ですが、ガイドラインの浸透不足や報告体制のばらつきにより、ヒヤリハット情報が十分に共有されないことがあります。

背景には人員不足やICT化の遅れがあり、ガバナンスが弱まりやすいのが現状です。

改善には、リスク研修の実施、インシデント報告の仕組みづくり、ICTによる情報共有が有効で、これにより現場の安心感と保護者の信頼性が高まります。

幼保小連携で解決する教育の分断

幼児教育から小学校教育への移行期に生じる「小1プロブレム」は、教育の連続性の欠如が原因とされています。

幼児教育から小学校教育への移行期に生じる「小1プロブレム」は、教育の連続性の欠如が原因とされています。

幼保小の連携を強めることで、子どもが安心して学びを継続できる環境が整います。

「小1プロブレム」を解消するためのアプローチ

小学校入学時に起きやすい「小1プロブレム」は、生活リズム・学習習慣・人間関係の急激な変化に子どもが対応しきれないことが原因とされています。

解消には以下の取り組みが効果的です。

生活リズムの事前調整

早寝早起きや時間割を意識した家庭生活を準備する。

就学前教育との連携

園と小学校でカリキュラムや情報を共有し、段差を小さくする。

遊びから学びへの橋渡し

遊びの中にルールや集中力を育てる活動を取り入れる。

親子の安心感の確保

家庭での会話を増やし、不安や戸惑いを受け止める。

こうした取り組みにより、子どもがスムーズに学校生活へ適応でき、学習意欲や友人関係の安定にもつながります。

架け橋期(年長〜小1)の連続性を重視した取り組み

文科省が推進する「幼保小の架け橋プログラム」は、園と小学校が協働して移行期を支える取り組みです。

情報共有や体験活動を通じ、学びの断絶を防ぐ効果が期待されています。

引用:文部科学省>幼保小の架け橋プログラム

成功事例から学ぶ教育効果の向上策

地域によっては、園児と小学生が交流する活動を通じて小学校生活への不安を和らげている事例があります。

こうした取り組みは、子ども同士だけでなく、保護者・教員・保育者の連携強化にもつながります。

引用:文部科学省>資料6 小学校との交流、連携の充実に向けて -「互恵」「学びの連続性」-

保育者・保護者が今すぐ実践できる解決策

子どもの健やかな成長を支えるには、専門的な制度改善を待つだけでなく、現場の保育者と家庭の保護者ができる小さな工夫を積み重ねることが大切です。

子どもの健やかな成長を支えるには、専門的な制度改善を待つだけでなく、現場の保育者と家庭の保護者ができる小さな工夫を積み重ねることが大切です。

以下に、今日から取り入れられる実践的な方法を紹介します。

心理学に基づいた子どもとの関わり方

子どもを評価する際は結果ではなく努力や工夫の過程を承認することが大切です。認知行動療法的な視点を取り入れると、肯定的な声かけが行いやすくなります。

例えば「最後までやり切ったね」「工夫したところに気づいたよ」と声をかけることで自己効力感が育ちます。

認知行動療法的アプローチを応用し、否定的な言葉を肯定的な表現に言い換える習慣を保育者や保護者が持つことで、子どもの安心感と挑戦意欲が高まります。

家庭でできる創造性・社会性の育み方

絵本の読み聞かせでは、登場人物の気持ちを一緒に考える「感情共有」の時間を設けると社会性が伸びます。

共同料理や工作では役割分担を通して協調性や問題解決力が育まれます。

心理学的に「共同注意(同じ対象に大人と子どもが一緒に注意を向けること)」は言語発達を促進するため、家庭での日常的なやりとりが最適な学びの場となります。

保育現場での質向上に向けた具体的実践

保育室のレイアウトを変えて子どもが自ら選べる活動環境を整えることも重要です。

例えば「静かに集中できるコーナー」と「自由に遊べる空間」を分けると、主体性が高まりやすくなります。

さらに、活動後に保育者が短時間の振り返りを行い、気づきをクラスで共有する仕組みを導入することで、教育実践の継続的な改善につながります。

ICT活用と働きやすい環境づくり

連絡帳や記録をアプリで一元管理することで、保育者の事務作業を減らし、子どもと関わる時間を確保できます。

写真や動画で活動を保護者に共有することで信頼感も向上します。

また、オンライン会議やクラウド活用により職員間の情報交換がスムーズになり、長時間労働の削減や働きやすさの改善につながります。

国際比較から見える未来の幼児教育

海外の教育実践と比較すると、日本の幼児教育の特徴や改善すべき課題が浮き彫りになります。特に北欧諸国やOECDの調査結果は参考になります。

海外の教育実践と比較すると、日本の幼児教育の特徴や改善すべき課題が浮き彫りになります。特に北欧諸国やOECDの調査結果は参考になります。

OECD国際調査にみる日本の特徴と課題

日本の幼児教育・保育には、高い在園率と制度面の整備という強みがある一方、職員の長時間労働や投資水準などの課題も見えます。

たとえば、3〜5歳の在園率は92%(0〜2歳は30%)と高水準で、国・地方・市町村が役割分担する複層ガバナンスのもと、2019年以降の就学前教育の無償化などアクセス改善の取り組みが進みました。

これに対し、3〜5歳一人当たりの公的支出はOECD平均を下回るため、質向上に向けた投資の余地が指摘されています。

家庭側でも、日本の親の長時間労働が保育利用や子どものウェルビーイングに影響し、仕事と育児の両立を難しくしている点がOECDから課題として提示されています。

OECDの「StartingStrong」調査では、日本は教員の労働時間が長く、満足度が低い傾向が示されています。これは人材確保や教育の質に直結する課題です。

引用:文部科学省>OECD幼児教育・保育白書第8部(Starting Strong 8)が公表されました

ODCD>StartingStrong

OECD>『Education at a Glance 2024 Country Note: Japan』

OECD>『Starting Strong(TALIS)/ GPS Country Profile: Japan』

OECD>『Addressing demographic headwinds in Japan』

世界の先進事例(スウェーデン・レッジョ・エミリア)に学ぶ

スウェーデンでは就学前教育の完全無償化を実現し、保護者が園生活に深く参画できる仕組みを構築しています。特に注目すべきは、子ども一人ひとりの主体性を最大限に尊重した教育環境です。

一方、イタリア発祥のレッジョ・エミリア・アプローチは、「ドキュメンテーション」という独特な手法で世界中の教育者から注目されています。

に学ぶ-1024x746.jpg)

デジタル化時代に対応した新しい教育アプローチ

世界30の国・地域で実施されたOECD調査によると、幼児教育・保育施設がデジタル化に対応し、リスクを最小限に抑えながら質が高く公平な幼児教育・保育を促進する方法が重要課題となっています。

AIやICTを教育に取り入れる国も増えています。調査対象の半数近くが、幼児教育・保育のカリキュラムの枠組みに早期デジタルリテラシー育成の具体的な目標を掲げられていないのが現状です。

幼児期においては「遊びを通した学び」とのバランスが不可欠であり、単に動画などを受け身で見るだけではなく、自分の手を動かしながら試行錯誤しながら学べる設計が重要です。

日本でも自然体験や実体験を重視しながら、段階的にデジタルリテラシーを育む慎重な導入が求められています。

社会全体で支える幼児教育改革の方向性

幼児教育を取り巻く課題は、家庭や園だけで解決できるものではありません。

社会全体が教育を支える仕組みを構築することが、今後ますます重要になります。

子ども・子育て支援制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくためにつくられた制度として、国レベルでの取り組みも始まっています。

引用:こども家庭庁>子ども・子育て支援制度

幼稚園教育要領「3つの柱/10の姿」の実践

2018年4月に改訂された「幼稚園教育要領」では、子どもたちに向けて育みたい資質や能力が明確化され、「3つの柱」「10の姿」など重要な内容がプラスされました。

文科省が示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」は、教育実践の方向性を明確化する基盤となっています。

「10の姿」とは、正式には「幼児期の終わりまでに育ってほしい『10の姿』」と言い、「健康な心と体」「自立心」など10項目からなり、幼児教育の修了時までに領域内容ごとに育ってほしい資質・能力を示しています。

具体的には、以下の10項目です。

2. 自立心

3. 協同性

4. 道徳性・規範意識の芽生え

5. 社会生活との関わり

6. 思考力の芽生え

7. 自然との関わり・生命尊重

8. 数量・図形・文字等への関心・感覚

9. 言葉による伝え合い

10. 豊かな感性と表現

「10の姿」は、あくまで子どもの成長の目安と捉え、達成しなければならない目標ではありません。

子どもたちの活発なコミュニケーションや自由な遊びをサポートできるように、反響音を抑える吸音材や汚れやキズに強い壁材を検討するなど、環境面からの支援も重要です。

引用:文部科学省>幼稚園教育要領

家庭・園・地域が協働する教育環境づくり

幼稚園・保育所・小学校が就学前と小学校の接続を意識して情報共有し、相互参観で学びの連続性をそろえる体制が重要です。

地域資源と保護者参画を取り込み、架け橋期(年長〜小1)を見据えた「幼保小の架け橋プログラム」で、立場を越えた協働と主体的・対話的な学びを促進します。

実装は市区町村主導で地域の実情に合わせると、支援が機動的かつ効果的になります。

教育投資と人材育成に向けた社会的仕組み

教育はコストではなく未来への投資です。

自治体と園が、保育者の人数・待遇・研修体制の充実、専門職の適正配置、ICTシステムと安全設備の整備に計画的に投資することで、担任の安定配置が実現し、一人ひとりの子どもに丁寧に関われる環境が整います。

その結果、保護者との連絡体制、子どもの健康管理、園の安全性が大幅に向上します。

保護者にとってのメリットは、安心して子どもを預けられる質の高い保育環境、日常の様子や成長過程の情報共有の見える化、発達に課題がある場合の特別支援サービスへのアクセス向上です。

保護者は、入園前の園見学時に職員配置状況・研修実施状況・安全対策・連絡ツールの整備状況を確認し、入園後も園の説明会や自治体が実施する子育て支援に関する意見募集に積極的に参加することが重要です。

家庭での子どもの様子や気づきを園と共有し、園からの記録や観察結果をフィードバックとして受け取ることで、真の協働関係を築くことができます。

関連コラム

以下に紹介するコラムは、本コラムと同じ幼児教育カテゴリに属し、心理学的な観点や家庭・保育現場での実践に役立つ内容です。是非ご覧ください。

以下に紹介するコラムは、本コラムと同じ幼児教育カテゴリに属し、心理学的な観点や家庭・保育現場での実践に役立つ内容です。是非ご覧ください。

● 幼児教育とは?心理学と脳科学で読み解く基礎知識と実践法

幼児教育の定義や基礎知識を整理し、発達段階に合わせた実践法を解説しています。

● 幼児教育の種類を徹底比較|我が子に最適な教育法と園の選び方完全ガイド

モンテッソーリ・シュタイナーなどの教育法を比較し、選び方のポイントを提示しています。

● 幼児教育×非認知能力の決定版|年齢別アプローチと遊び・習い事の選び方

「集中力・自己肯定感・社会性」といった非認知能力を育む方法と課題を紹介しています。

おすすめ書籍|幼児教育の課題と環境づくりを学べる一冊

幼児教育の課題を心理学や教育学の観点から深く理解するのに役立つ一冊です。

子どもの発達に即した保育環境の整え方、家庭や園での実践的な工夫、地域や社会と連携した教育の在り方が具体的に紹介されています。

「幼児教育における課題とは何か?」「どう解決策を見出せばよいのか?」と悩む保護者や教育関係者にとって、大きなヒントになるでしょう。

特に、0~6歳という発達の土台を築く時期において、子どもに最適な環境づくりのポイントを知ることができます。

まとめ:心理学的視点で実現する質の高い幼児教育

幼児教育には「家庭格差」「保育士不足」「地域差」「デジタル教育の使い方」「身体活動の減少」といった課題があります。

しかし、それぞれに心理学や教育学の視点から実践できる解決策が存在します。

たとえば、家庭では親子の対話や生活リズムを整えること、保育現場では教員養成やICT活用を工夫すること、社会では政策や地域ネットワークを強化することが挙げられます。

● 家庭や保育現場で顕在化している構造的・社会的な課題

● 心理学・発達理論に基づく子どもの成長理解と支援の重要性

● 幼保小連携や家庭・保育者による実践的アプローチ

以上のポイントを踏まえ、心理学的視点から幼児教育の課題と解決策を整理することで、家庭・保育現場・社会全体が連携し、より質の高い教育環境を実現できるでしょう。